Sandra Schlenker

Glückliche Mitarbeiter: Was der Weltglücksreport uns für die Unternehmensführung lehrt.

Zufriedene und glückliche Mitarbeiter sind ein nicht zu unterschätzender Wettbewerbsfaktor. Aber was brauchen wir, um glücklich zu sein? Der Weltglücksreport gibt Antworten – und die sind auch für die Unternehmensführung sehr relevant!

Glückliche Mitarbeiter: Ein echter Wettbewerbsvorteil.

Glückliche Mitarbeiter sind nicht nur zufrieden, sie sind auch ein echter Wettbewerbsvorteil.

Glückliche Mitarbeiter

- sind loyaler,

- haben eine höhere emotionale Bindung ihrer Arbeit und ihrem Arbeitgeber gegenüber

- und daher ist es auch sehr unwahrscheinlich, dass sie kündigen (offen oder innerlich),

- bringen bessere Leistungen und sind engagierter

- treten besser nach außen und gegenüber dem Kunden auf

- sind gut für die Reputation des Unternehmens und erhöhen die Arbeitgeberattraktivität

- und sie sind gut für die Stimmung im Unternehmen.

Doch was macht uns bei der Arbeit glücklich? Was bedeutet „Glück„, und durch welche Faktoren wird es beeinflusst? Um herauszufinden, welche Faktoren wichtig sind und was uns bei der Arbeit glücklich macht und wie man diese Faktoren gezielt stärken könnte, haben wir die umfassendste Studie zu diesem Thema analysiert: Den Weltglücksreport.

Der Weltglücksreport („World Happiness Report“) ist ein jährlich vom Sustainable Development Solutions Network der Vereinten Nationen veröffentlichter Bericht. Der Bericht enthält jeweils die Rangliste zur Lebenszufriedenheit in den Ländern der Welt und zugehörige Datenanalysen aus verschiedenen Perspektiven. Der Report umfasst den Zustand des weltweit empfundenen Glücks und der Lebenszufriedenheit, Ursachen für Glück und Unglück sowie politische Folgerungen, und dokumentiert diesen mit Fallstudien. In erster Linie ist die Absicht des Weltglücksreports, der aufgrund einer Initiative der Vereinten Nationen (UN) ins Leben gerufen wurde, Politik und Gesellschaft Impulse zu geben, um gesellschaftliche Entwicklungen voranzutreiben und um Bildungsinitiativen, Zivilgesellschaft, bürgerliches Engagement und Meinungsfreiheit zu fördern.

Unternehmenspolitik und Mitarbeiterführung waren nicht im Blickfeld der Initiatoren des Weltglücksreports. Und doch sind die Erkenntnisse aus dem Weltglücksreport auch hierfür direkt relevant und nutzbar, wie wir gleich sehen werden.

Was bedeutet Glück? Die 5 Dimensionen des Glücks.

Was bedeutet „Glück“? Glück hat natürlich viele Facetten, und ist natürlich letzten Endes auch eine individuelle Sache. Wir alle werden „Glück“ und „glücklich sein“ mit unterschiedlichen Dingen assoziieren.

Auch Kollegen aus dem DNLA-Beraternetzwerk, wie Martin Lischka, haben sich schon auf die Suche nach der Weltglücksformel gemacht, um uns alle einzuladen, über das Glück, über unser Leben, unsere Arbeit und das, was wir tun, nachzudenken.

Bei allen individuellen Unterschieden gibt es doch einige klar identifizierbare Rahmenbedingungen, die für das Glück, bzw. für die Möglichkeit, ein glückliches Leben führen zu können, wichtig sind. Wir stellen sie hier kurz vor und betrachten dabei auch, was diese 5 Dimensionen bezogen auf die Arbeitswelt bedeuten.

1. Einkommen / materielle Sicherheit

Wichtig, um ein glückliches Leben führen zu können und um die eigenen Potenziale zu entfalten sind ein ausreichendes Einkommen und materielle Sicherheit.

Für die Mitarbeiterführung und für glückliche Mitarbeiter ist es also wichtig, diesen einen fairen, ausreichenden Lohn zu bieten und darüber hinaus auch langfristig eine gesicherte Zukunftsperspektive im Unternehmen.

2. Großzügigkeit / andere unterstützen, für andere etwas Sinnvolles tun.

Doch nicht nur materielle Sicherheit ist wichtig für unser Glück. Auch der Sinn bei der Arbeit ist von erheblicher Bedeutung.

Die Identifikation mit dem Arbeitgeber und mit den Arbeitsinhalten und das Gefühl, etwas Sinnvolles zu tun, sind also elementar wichtig, damit wir uns glücklich bei der Arbeit fühlen.

3. Unterstützung / Gemeinschaft (keine Isolation) / soziale Zugehörigkeit

Genauso wichtig wie das Gefühl, für andere etwas Sinnvolles zu tun, ist das Gefühl unterstützt zu werden, dazuzugehören und nicht auf sich alleine gestellt zu sein.

Eine gute Zusammenarbeit im Team und Rückhalt durch die Führungskräfte sind also wichtig für das Glück am Arbeitsplatz. Das gilt immer, besonders aber in schwierigen Zeiten, die mit Stress und besonderen beruflichen und/ oder privaten Belastungen verbunden sind.

4. Entscheidungsfreiheit / Wahlfreiheit; Abwesenheit von Diskriminierung und die Möglichkeit, sich zu entfalten.

Wir alle haben Ideen, möchten Einfluss nehmen und mitgestalten. Und wir möchten selbst entscheiden können, welchen Weg wir gehen – das gilt privat genauso wie im beruflichen Bereich.

Um glücklich bei der Arbeit zu sein, ist es daher wichtig, dass die Mitarbeitenden inhaltliche Gestaltungsmöglichkeiten haben und dass ihnen auch Karrierewege und Entwicklungsmöglichkeiten offen stehen. Fehlende Perspektive, Diskriminierung und eine „gläserne Decke“ hingegen zerstören das Glück am Arbeitsplatz.

5. Abwesenheit von Korruption / Fairness, Zuverlässigkeit und Loyalität.

Auch diese Dimension ist im Unternehmen genauso wichtig wie allgemein in der Gesellschaft. Wenn Menschen merken, dass sie unfair behandelt werden, dann sind Frustration und Verunsicherung die Folge.

Bei der Beförderung, bei Beurteilungssystemen, beim Feedback – das Thema „Fairness“ spielt eine große Rolle für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Unternehmensalltag. Nur wenn es fair im Unternehmen zugeht, können die Mitarbeitenden dort auch glücklich sein.

Die 5 Dimensionen des Glücks am Arbeitsplatz: So bekommt man glückliche Mitarbeiter.

So weit, so einleuchtend. Gleichzeitig wissen wir aber auch aus zahllosen Umfragen und Studien, dass es mit dem Glück und der Zufriedenheit am Arbeitsplatz oft nicht weit her ist. Was also kann man machen, damit es im Unternehmen mehr glückliche Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen gibt und damit all die eingangs erwähnten positiven Effekte auch eintreten? Wir geben hier Tipps, die für glückliche Mitarbeiter – und für den Unternehmenserfolg – sorgen.

Nun, wenn man die hier bereits veröffentlichten Artikel durchgeht, dann wird man feststellen, dass das Prinzip „Der Mensch im Mittelpunkt“ gut zusammenfasst, wie eine Unternehmensführung aussehen muss, die für glückliche und zufriedene (und damit auch engagierte und erfolgreiche) Mitarbeitende sorgt und die vielerorts vorherrschende Unzufriedenheit und Motivationsmisere bekämpfen kann. Da wir die verschiedenen Themen in den einzelnen Fachbeiträgen bereits ausführlich erläutert haben hier an dieser Stelle nur noch einmal eine Aufzählung mit den entsprechenden Links im Überblick:

Von herausragender Bedeutung für glückliche Mitarbeiter: Das Verhalten der Führungskräfte, Empathische Führung und Loyal Leadership (Loyale Führung), gezielte Führungskräfteentwicklung, um das zu erreichen, eine gesunde Unternehmenskultur und das Bekämpfen der „gläsernen Decke“, beispielsweise für weibliche Führungskräfte sind wichtige Punkte.

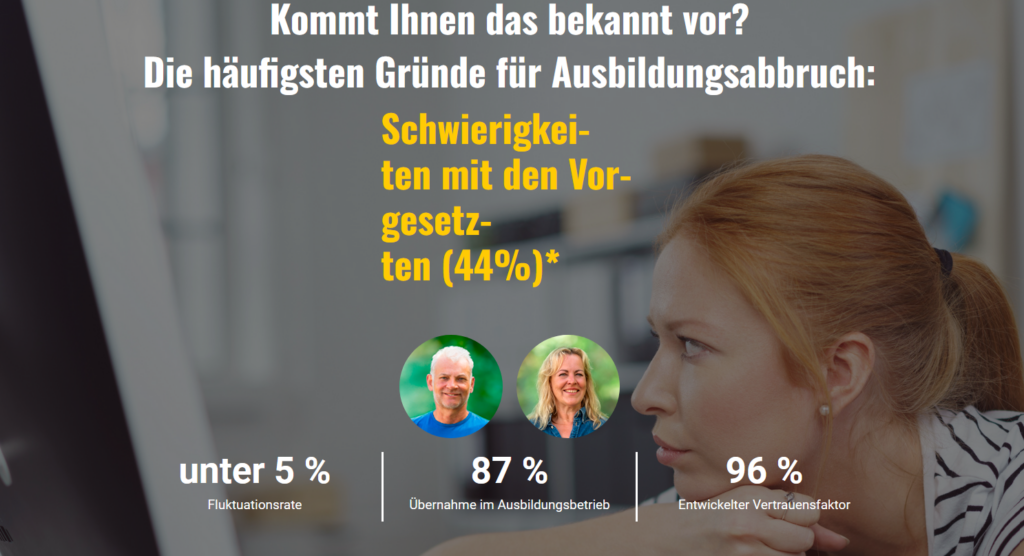

Ebenso wichtig: Unterstützung in Krisenzeiten, Vorbeugung und Bekämpfung von Stressbelastung am Arbeitsplatz, eine konstruktive Konfliktkultur und Maßnahmen, die eine gute Zusammenarbeit im gesamten Unternehmen fördern, die gute Begleitung von Auszubildenden von Anfang an durch die Ausbilder*innen und durch geeignete Programme, die individuelle Förderung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, um ihr Potenzial zu erkennen und gezielt zu fördern und das Berücksichtigen verschiedener Bedürfnisse, zum Beispiel bei älteren Mitarbeitenden, bei Hochbegabten oder im Bezug auf Neurodivergenz.

Zuletzt seien hier noch die Professionelle Personalauswahl unter besonderer Berücksichtigung von tatsächlichen Fähigkeiten („Skills based recruiting“) und von Soft Skills (statt des Einsatzes fragwürdiger und unausgereifter Methoden und einer immer stärkeren Automatisierung und Entpersonalisierung des Rekrutierungs- und Personalauswahlprozesses) für eine enge Mitarbeiterbindung von Anfang an und für eine gute Beziehungsebene sogar zu den Bewerberinnen und Bewerbern, die im Moment nicht in Frage kommen genannt, die gleichzeitig das erste Element einer gute Unternehmenskultur ist, und die wiederum durch Dinge, die die Arbeitgeberattraktivität stärken und die ein motivierendes Arbeitsumfeld schaffen, ergänzt wird.

Sicherheit und Zufriedenheit, flexible, individuelle Regelungen (zum Beispiel bei Arbeitszeit und Arbeitsort), Fortbildungen und Weiterbildungsmöglichkeiten sowie Gleichberechtigung, Werte und kulturelle Fragen – das alles sind auch Dinge, die bei Befragungen von Mitarbeitenden aus verschiedenen Bereichen und Ländern als wichtig und vorrangig genannt werden, wie man hier nachlesen kann – und das deckt sich also bereits stark mit den hier genannten Aspekten.

Erkennen, ob man glückliche oder unglückliche Mitarbeiter hat: Professionelle Potenzialanalysen als wertvolles Hilfsmittel und als Katalysator für gute Gespräche.

Wir haben schon anhand dieser Aufzählung gesehen, dass es hier viele Aspekte und viele Punkte gibt, an denen man als Verantwortliche*r im Unternehmen Dinge richtig, oder eben leider auch vieles falsch machen kann. Das Problem in den Unternehmen dürfte dabei auch weniger das fehlende Bewusstsein für die Wichtigkeit dieser Themen sein, sondern vielmehr die Schwierigkeit, zu wissen, wo genau im Einzelfall angesetzt werden muss und welche Dinge bereits gut laufen und bei welchen sich – vielleicht von außen unbemerkt – Probleme und Frust aufbauen.

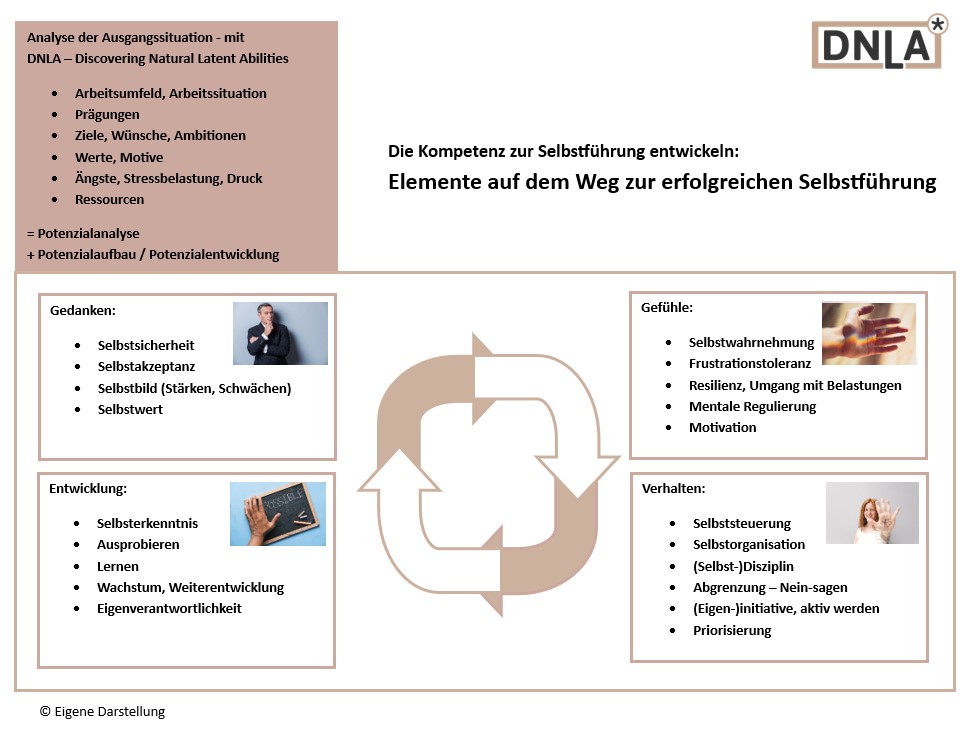

Abhilfe schaffen hier geeignete Analyseverfahren. Sie helfen, herauszufinden, wo Überforderung oder Unzufriedenheit vorliegen, wo Ideen und Eigeninitiative blockiert sind, wo Ängste und Unsicherheit das vorhandene Potenzial blockieren und an welchen Stellen Unterstützung, insbesondere durch die Führungskräfte, nötig ist.

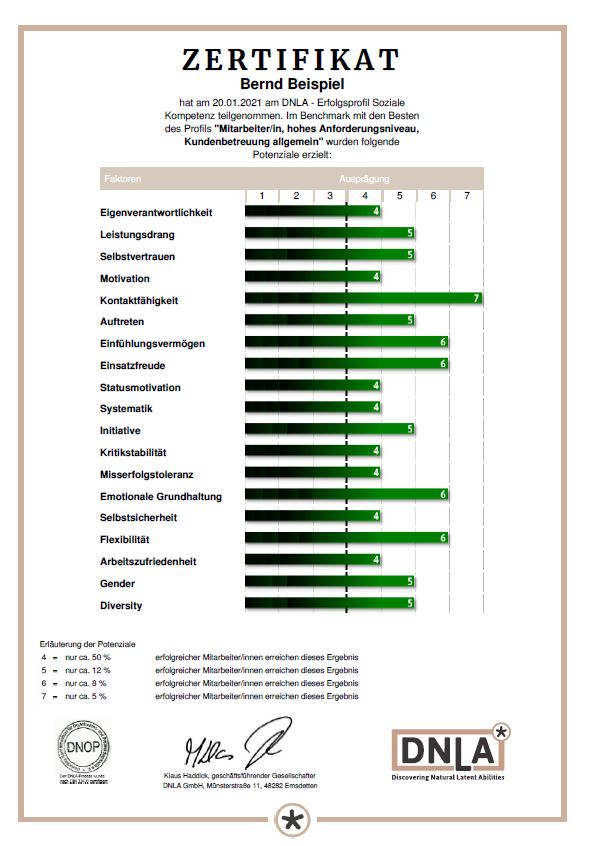

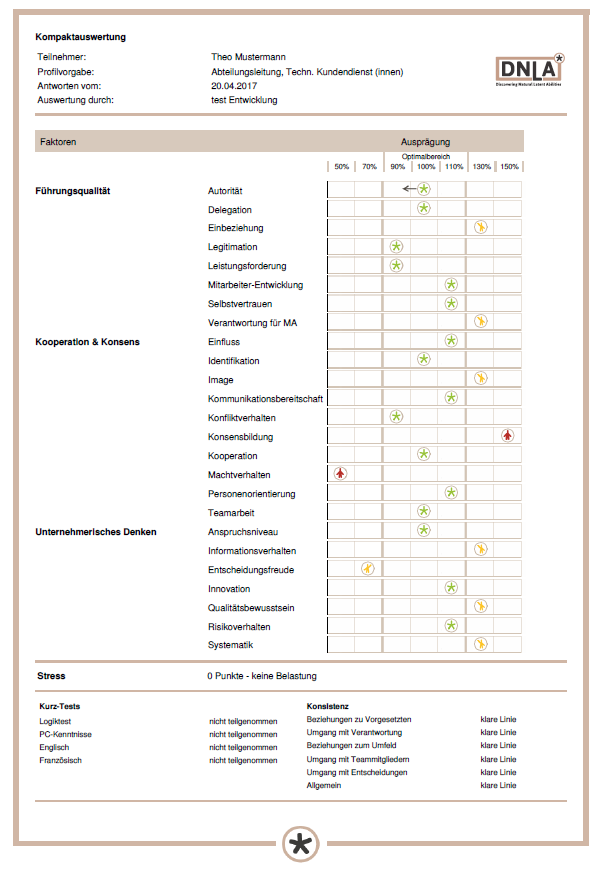

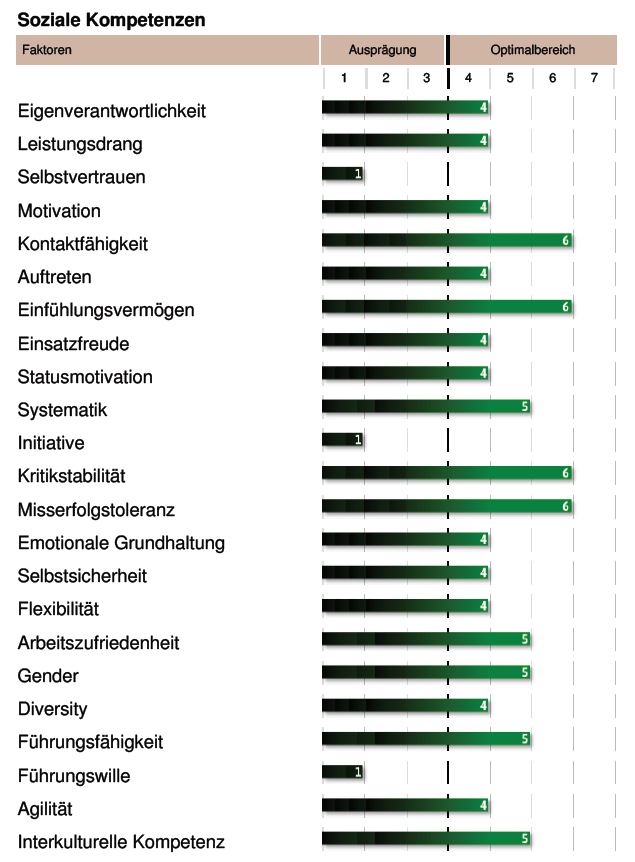

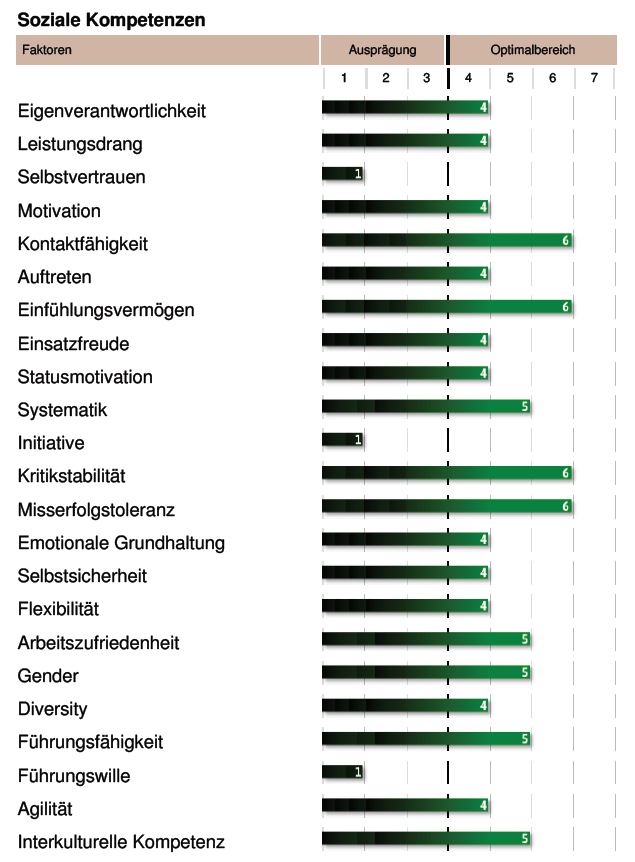

Wir geben im Folgenden konkrete Beispiele für die oben genannten 5 Dmensionen des Glücks, an welchen Stellen in den Potenzialanalysen DNLA – Discovering Natural Latent Abilities ESK – Erfolgsprofil Soziale Kompetenz und MM – Management und Führung Anhaltspunkte geben, wo das Ziel, glückliche und erfolgreiche Mitarbeiter zu haben, gefährdet ist und wo im Unternehmen man Dinge besser machen kann.

1. Einkommen / materielle Sicherheit

- Einkommen und materielle Aspekte und noch konkreter Themen wie: „Bin ich mir bewusst, was meine eigene Arbeit und meine Leistung wert sind?“ sowie das Prinzip „Leistung und Gegenleistung“ beleuchtet der Faktor „Statusmotivation“.

- Das Thema der Akzeptanz und die Sicherheit, frei von Angst vor negativen Konsequenzen und, zum Beispiel, Arbeitsplatzverlust, agieren zu können, betrachtet der Faktor „Selbstsicherheit“.

2. Großzügigkeit / andere unterstützen, für andere etwas Sinnvolles tun.

- Sinn bei der Arbeit und die Wertschätzung, die man von anderen erhält, das alles macht sich positiv im Faktor „Motivation“ bemerkbar.

- Bezogen auf das Thema „Führung“ sind es Faktoren wie „Identifikation“ und „Personenorientierung“, die hier eine Rolle spielen, aber auch die „Teamarbeit“.

3. Unterstützung / Gemeinschaft (keine Isolation) / soziale Zugehörigkeit

- Der Faktor „Arbeitszufriedenheit“ zeigt, wie zufrieden man mit den konkreten Arbeitsumständen und den Gegebenheiten am Arbeitsplatz ist. Und dazu gehört zum Beispiel auch ein gutes kollegiales Umfeld.

- „Kontaktfähigkeit“ hilft, Distanz abzubauen und ein gutes, auf Vertrauen aufbauendes Arbeitsverhältnis zu pflegen.

- Einfühlungsvermögen ist notwendig, um sich in Andere (Kolleg*innen und Mitarbeiter*innen) hineinzuversetzen, und auf ihre Situation eingehen zu können. Eine wichtige Voraussetzung für Mitarbeiterorientierte Führung.

- „Verantwortung für Mitarbeiter“ ist ebenfalls ein Aspekt der Führung, der hiermit ganz eng zu tun hat.

4. Entscheidungsfreiheit / Wahlfreiheit; Abwesenheit von Diskriminierung und die Möglichkeit, sich zu entfalten.

- „Gender-“ und „Diversitykompetenz“ sind Faktoren, die wir extra entwickelt und in die Analysen aufgenommen haben, damit ein Anhaltspunkt vorliegt, wie objektiv und Vorurteilsfrei Führungskräfte Mitarbeitende behandeln und beurteilen.

- Die „Einbeziehung“ der Teammitglieder bei Veränderungen im Unternehmen und bei anstehenden Entscheidungen und das Maß, in dem sie ihre eigene „Initiative“ einbringen und ausleben können, sind ebenfalls wichtige Elemente. Sie helfen, dass die Mitarbeitenden mit gestalten können – und davon profitieren sie selbst wie auch die Unternehmen.

- Dasselbe gilt natürlich für alles, was im Bereich „Mitarbeiter-Entwicklung“ stattfindet.

5. Abwesenheit von Korruption / Fairness, Zuverlässigkeit und Loyalität.

- Diese Aspekte werden insbesondere beim Faktor „Machtverhalten“ berücksichtigt.

- Auch bei Faktoren wie „Leistungsforderung“, „Delegation“ und „Autorität“ können sie eine Rolle spielen.

Die DNLA-Analysen messen also viele Faktoren, die relevante Aspekte des Führungsverhaltens abbilden. Außerdem zeigt sich an vielen Stellen in den Analysen – und die hier aufgelisteten Beispiele sind längst nicht alle, die man hätte nennen können – wie es den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern geht und wo Handlungsbedarf besteht.

Eine gezielte Anwendung der Analysen, kombiniert mit professioneller Begleitung und Beratung, führt dazu, die Mitarbeiterzufriedenheit – oder anders gesagt: das „Glück“ am Arbeitsplatz signifikant zu erhöhen, wie auch zahlreiche Teilnehmerfeedbacks zeigen. Eine Teilnehmerin hat das so formuliert: „Der Wert liegt in der dauerhaft positiven Veränderung und Verbesserung der Lebensqualität. Hinsichtlich beruflicher Ebene oder auch privater.“

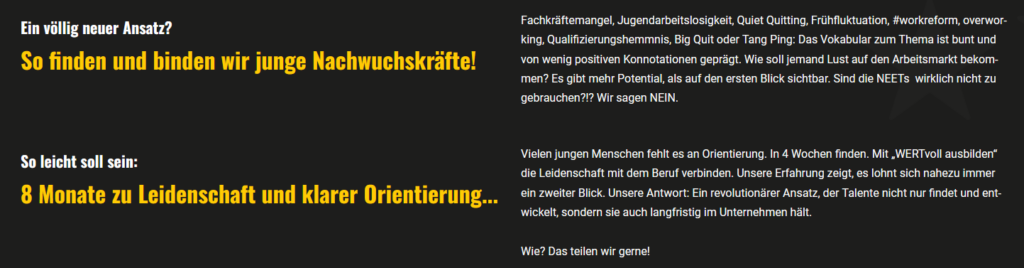

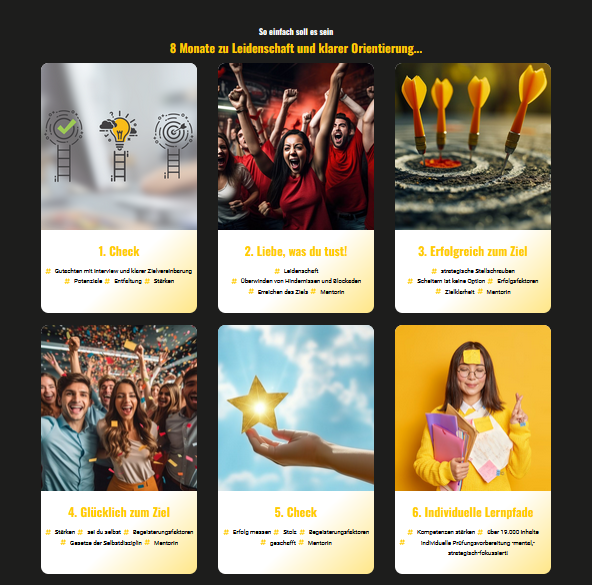

„Stars@work“: Ausbildung neu denken, wert-voll ausbilden und Wachstum erreichen.

Unser DNLA-Netzwerkpartner Thorsten Ebeling und seine Partnerin Sandra Schlenker haben die Initiative „Stars@work“ ins Leben gerufen. Wir haben mit Thorsten über ihre Ideen und Ziele gesprochen.

Interview mit Thorsten Ebeling über Stars@work:

Thorsten, wie ist die Idee zu „Stars@work“ entstanden?

Thorsten:

- Vor 6 Jahren hat mich mein Kunde, die Lieblingsbar in Hannover, damit beauftragt für ihre Auszubildenden Persönlichkeitsentfaltung für eigendynamische Gastfreundschaft zu trainieren.

Das habe ich die ersten 2 Jahre gemeinsam mit den Inhabern entwickelt und auf Basis Blended Learning in Kombination mit strukturierter Begleitung durch Mentoren (Ausbildern). - Mit den ersten 8 Teilnehmenden haben wir tolle Erfolge und Stories erzielt, die allerdings nicht oder nur teilweise messbar die gewünschten Ergebnisse brachten.

- 2020 habe ich mit Sandra beruflich eine Weiterbildung auf Mallorca angeboten. Weil die Pandemie begann, haben wir letztlich 3 Wochen fast allein dort verbracht und die Zeit genutzt, das Programm zu verfeinern.

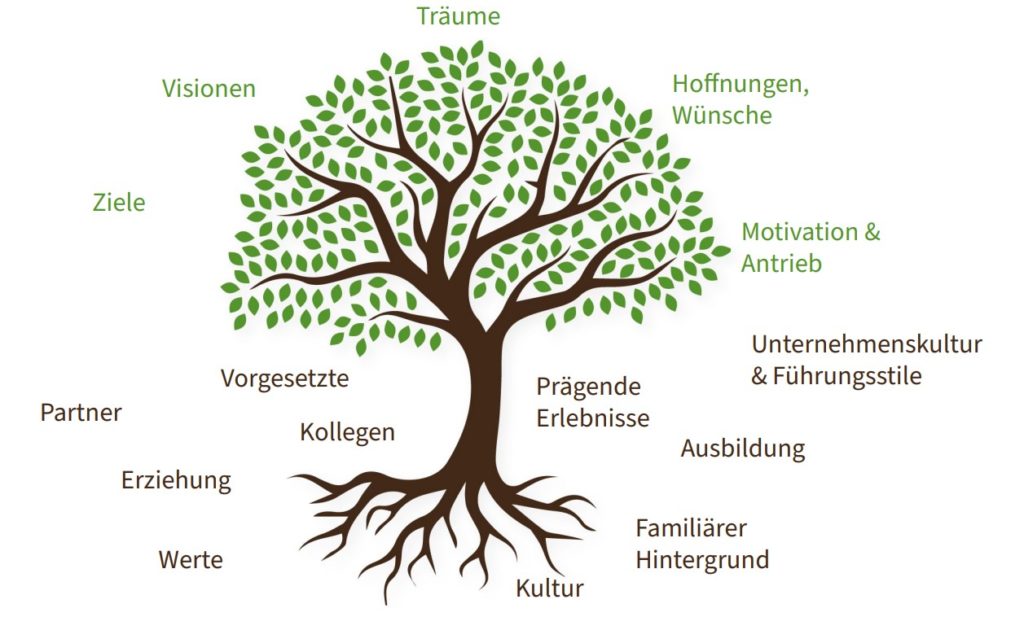

- Die Kernideen sieht man hier im Bild:

Der Weg bei Stars@work (Grafik von der Stars@work-Webseite www.wertvoll-ausbilden.de).

- Mit einigen kleineren Kunden und Einzelpersonen haben wir DNLA als Evaluations- und Kern-Entwicklungs-Tool eingeführt. Den begleitenden Online-Kurs haben wir so konzipiert, dass die Inhalte und Themen für jeden Menschen in jeder Situation anwendbar ist (bis jetzt sind nur unsere persönlichen Grenzen hinderlich).

- Seit 2 Monaten sind wir in der letzten Testphase. Unsere Eigentests laufen hervorragend. Die ersten Pilotprojekte sind gestartet und die Ergebnisse übertreffen unsere Erwartungen.

- Unser Produkt „WERTvoll ausbilden“ hat nun einen Reifegrad zur Skalierung.

Danke Thorsten, das klingt super spannend, und bringt mich direkt zu Punkt 2: Was sind eure Ziele für dieses Jahr?

Thorsten:

- Unsere Ziele in 2024? Nun, mit „WERTvoll ausbilden“ wollen wir bis zum 1.9. 500 Teilnehmende akquirieren. Die dafür nötigen DNLA-Gutachten und Feedbacks, die Betreuung, das bekommen wir von unseren Ressourcen abgebildet.

- Während der Fertigstellung von „WERTvoll ausbilden“ ist zudem noch ein „Nebenprodukt“ entstanden. „start@work“, unser Berufsorientierungskurs.

- Hier können wir das Potential noch nicht ganz abschätzen. Die ersten beiden Kandidaten, die gerade im Kurs aktiv sind, machen unterschiedliche Fortschritte. Das liegt daran, dass wir gerade einen Kandidaten nur Online mit telefonischer Begleitung betreuen und den anderen real mit tiefergehenden Methoden versorgen.

- Die Ergebnisse in 3 Monaten werden mehr Erkenntnisse bringen. Wir sind davon überzeugt, dass das Produkt noch viel mehr Potential hat. Dazu sind wir in vorbereitenden Gesprächen mit der Wirtschaftsförderung Hannover und der Regierung der Region Hannover, um ein erstes gemeinsames Projekt dazu zu starten.

Das klingt nach einer Menge Arbeit – aber auch nach einer Menge Spaß. 🙂 Welche konkreten Schritte stehen nun an, woran arbeitet ihr derzeit bei Stars@work?

Thorsten:

Ja, natürlich ist viel zu tun, um so etwas ans laufen zu bringen. Unsere Prioritäten dabei sind derzeit:

1. Die Akquise unserer ersten 500 Teilnehmer*innen.

2. Die Fertigstellung der Landingpage (www.wertvoll-ausbilden.de) und der Homepage (www.starsatwork.de)

3. Die Vollendung der „bürokratischen“ Unternehmensgründung in Spanien

4. Bis Ende April wollen wir unsere erlebten Highlights verfilmen und in Stories verpacken, die wir gemeinsam für unsere Aussenwirkung nutzen können. Wir planen 2 x im Jahr eine Produktion, die dann Content für 12 Monate oder mehr bietet.

Gibt es schon konkrete Erlebnisse, die ihr mit uns teilen wollt?

Wir haben zahlreiche Erlebnisse, die wir mit anderen teilen wollen. Hierfür haben wir schon vieles vorbereitet. Das wird im Moment noch professionell aufbereitet, um die verschiedenen Zielgruppen gut „abzuholen“. Folgt uns in den Sozialen (Business-)Netzwerken und seid gespannt, auf die Geschichten, die wir mit euch teilen werden!

Da bahnt sich etwas Großes an. Das ist nicht alleine zu schaffen. Welche Unterstützer und Partner habt ihr bereits und welche Art von Verstärkung könnt ihr noch gebrauchen?

Thorsten:

- Zuallererst sehen wir natürlich euch, also DNLA, als strategischen Partner, weil DNLA die optimalsten Einstiegsbedingungen bietet für unsere Arbeit mit den Jugendlichen.

- Ebenfalls strategischer Partner bei Stars@work ist Blinkit als Lernplattform-Anbieter.

- Und als Mitstreiter sehen wir derzeit auch unsere Kunden, die ja das Programm mitgestalten sollen.

Darüber hinaus, da unsere Ressourcen begrenzt sind, suchen wir „externe Mentoren“, Coaches, Trainer, Berater, die unsere Produkte in Lizenz nutzen wollen. Zwei davon befinden sich schon bei uns in der Mentoren-Ausbildung.

Wenn nun Interessenten – Unternehmen oder junge Leute / Auszubildende, aber auch Kolleginnen und Kollegen aus dem DNLA-Partnernetzwerk euch kontaktieren wollen, wie seid ihr am besten zu erreichen?

Thorsten:

- Jeder Interessent hat die Möglichkeit uns über Telefon, WhatsApp oder E-Mail zu kontaktieren. Über unsere Landingpage kann ein Informationsgespräch gebucht, Info-Material angefordert oder direkt der Kurs betreten werden.

Wer mit Thorsten Ebeling in Kontakt treten und mehr über Stars@work erfahren möchte, findet hier weitere Informationen:

Thorsten Ebeling

thorsten@starsatwork.de

Büro: +49 511 353 969 888

Ein Partnerportrait und weitere Informationen zu Stars@Work findet ihr hier: https://www.dnla.de/dnla_partner/thorsten-ebeling-trainer-coach-berater/

Über Thorsten Ebeling und Sandra Schlenker, die Initiatoren von Stars@work:

Thorsten Ebeling

Mensch & Mentor

Thorsten Ebeling ist erst Installateur, wird dann Unternehmer und Investor, Buchautor, Trainer, Mentor, Berater und Coach. Er ist Prüfungsverantwortlicher, Strategie- und Kulturentwickler, Weiterbildner und leidenschaftlicher Lerndidaktiker und vor allem eins: Thorsten Ebeling ist Mensch. Sein Herz schlägt für Menschen und deren Entwicklung. Für seine Kinder, deren Freunde, die ihm anvertrauten Auszubildenden, die unter seinen nervenden Fragen auch schon mal den Kopf schütteln. Und dadurch den nötigen Stupser bekommen, um über sich hinauszuwachsen. Mehr als zehn Jahre beim Kinderschutzbund mit Jugendlichen aktiv und selbst Inhaber eines Ausbildungsbetriebs, kennt er nicht nur die hellen, sondern auch die Schattenseiten. Und daher weiß er ziemlich genau, wie man junge Menschen zum Strahlen bringt.

Was ist schon „normal“? Neurodivergenz und Neurodiversität als Herausforderung und als Chance im Unternehmen

Lange Zeit war es so, dass Menschen, die nicht in eine bestimmte „Schublade“ passen und die zu sehr von der Norm – die sich meist dadurch definiert, was für die Mehrheit der Menschen in einer Gesellschaft „normal“ ist bzw. scheint – abweichen, bestimmte Wege und Möglichkeiten verschlossen blieben. Das galt auch und gerade im beruflichen Bereich, und in vielen Unternehmen ist das leider auch heute noch so. Aber langsam setzt ein Umdenken ein: Immer mehr Unternehmen beschäftigen sich mit dem Thema „Neurodiversität“.

In diesem Beitrag beleuchten wir, was „Neurodivergenz“ und „Neurodiversität“ sind und warum diese Themen für unsere Arbeitswelt immer wichtiger werden. Außerdem geben wir Tipps für die Praxis und zeigen, wie die Arbeit für alle besser organisiert werden kann.

Was versteht man unter „Neurodivergenz“ und „Neurodiversität“?

Neurodivergenz: Was bedeutet neurodivergent? Wenn die kognitiven Gehirnfunktionen eines Menschen von denjenigen abweichen, welche die Gesellschaft als innerhalb der Norm liegend (also als «normal» oder «neurotypisch») definiert, dann wird dieser Mensch als neurodivergent bezeichnet.

Diagnosen wie Autismus (bzw. eine Ausprägung auf dem sehr breiten Spektrum von Autismus) und AD(H)S, aber auch Angststörungen und die neurologischen Auswirkungen von Traumata sind defizitär ausgelegt. Sie beschreiben in der Regel eine Abweichung von der Norm und machen diese Abweichung zu etwas schlechtem, krankhaftem. Außerdem werden sie in der Gesellschaft meist so gebraucht, dass Menschen auf einen einzigen Aspekt reduziert werden – „der da ist ein Autist“. Andere Eigenschaften und Fähigkeiten dieser Personen werden ausgeblendet, andere „Rollen“ scheinen für diese Personen nicht mehr vorgesehen.

„Neurodiversität“ dagegen begreift Autismus, AD(H)S und Co nicht als psychische Störung, sondern als eine Variante des Seins. Neurodiverse Menschen sind demnach nicht schlechter, nicht unnormal, nicht kaputt oder krank. Sie sind nur anders.

Neurodiversität ist ein Fachbegriff aus einem Konzept, in dem neurobiologische Unterschiede als eine menschliche Disposition unter anderen angesehen und respektiert werden; atypische neurologische Entwicklungen werden als natürliche menschliche Unterschiede eingeordnet. Nachdem das Konzept Menschen jedweden neurologischen Status umfasst, sind alle Menschen als neurodivers zu betrachten. Der Begriff Neuro-Minderheit („neurominority“) verweist auf Menschen, die als Minderheit nicht neurotypisch sind.

Zum Konzept der Neurodiversität werden unter anderem Autismus, Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS), Dyskalkulie, Legasthenie, Dyspraxie, Synästhesie, die bipolare Störung und Hochbegabung gezählt. Diese verschiedenen Neuro-Typen können also, genauso wie andere Merkmale einer Person, als natürliche Formen der menschlichen Diversität angesehen werden und nicht als pathologische, „krankhafte“ Erscheinungsformen.

Das bedeutet konkret: Neurodiversität steht für neurologische Vielfalt. Jeder Mensch, jedes Gehirn ist anders. Neurodiversität meint, dass es nicht den einen neurobiologischen Bauplan gibt, sondern viele verschiedene. Autismus, AD(H)S und andere Entwicklungsstörungen oder psychische Krankheiten sind nichts weiter als neurologische Varianten. Es sind Gehirne, die anders verdrahtet sind, anders geschaltet. Und die sich dementsprechend anders entwickeln, anders wahrnehmen und kommunizieren.

Neurodivergenz und Neurodiversität im Unternehmen:

Nach dieser Begriffsklärung und inhaltlichen Einordnung zum aktuellen Stand der Debatte wollen wir nun darüber sprechen, wie sich Neurodivergenz und Neurodiversität zum Alltag und den Anforderungen in den Unternehmen verhalten.

Dazu starten wir mit einem kleinen Experiment:

- Bitte betrachten Sie das folgende Bild aufmerksam und überlegen Sie, welche der 4 abgebildeten Personen „neuronormal“ ist/sind und welche „neurodivergent“?

Symbolbild für Vielfalt im Unternehmen: Welche der 4 Personen am Tisch ist „neuronormal“ und wer vielleicht „neurodivergent“?

- …und, wie lautet ihre Antwort? Ist der Mann im T-Shirt neuronormal oder neurodivergent? Und die Frau, die das Bild hochhält, ist sie neurodivergent, oder nicht? Und die beiden anderen Personen auf dem Bild?

- Die Auflösung unseres kleinen Experiments: Ich weiß die Antwort auf die oben gestellte Frage genauso wenig wie Sie. Warum? Na, ganz einfach: Ich kenne die Personen auf diesem Foto genauso wenig wie Sie. Und genauso wenig wie Sie, weiß ich, ob eine der Personen auf diesem Bild in Wirklichkeit ADHS diagnostiziert bekommen hat, oder eine Form von Autismus, oder ob eine dieser Personen hochbegabt ist, oder hochsensibel.

- Und genau das ist der springende Punkt an diesem Experiment: Wir wissen nicht wer „wie“ ist, und wir sehen den Menschen, mit denen wir bei der Arbeit zu tun haben nicht an, wie es in ihnen aussieht, wie ihre Neuronen strukturiert sind und wie ihre Gefühls- und Gedankenwelt aussieht.

Vielfalt in Unternehmen: Ein Thema mit vielen Facetten.

„Vielfalt im Unternehmen“ – das ist ein Thema, mit dem wir uns hier in dieser Artikelserie schon öfter beschäftigt haben.

- Wir haben von den Potenzialen der über 60-Jährigen berichtet.

- Wir haben auch das andere Ende des Altersspektrums betrachtet und von der „Generation Z“ und von Berufsanfängern berichtet und darüber gesprochen, wie der Start ins Berufsleben gut gelingen kann und welche Skills hier wichtig sind.

- Wir haben thematisiert, wie (jungen) Menschen geholfen werden kann, die Therapie- und Beratungsangebote benötigen, und die diese nicht, nicht ausreichend oder nicht schnell genug bekommen.

- Und leider wird auch das Thema „Berufsbedingte Stressbelastung: Wann Arbeit krank macht – und was man dagegen tun kann“ bzw. generell „Stressbelastung reduzieren und Krankheiten verhindern“ immer wichtiger, da immer mehr Berufstätige von beruflicher Stressbelastung in einem Maß betroffen sind, das krank macht.

- Menschen mit Migrationsgeschichte, Geflüchtete und Menschen, die aus verschiedenen Gründen Schwierigkeiten haben, direkten Zugang zum ersten Arbeitsmarkt zu finden, brauchen und erhalten ebenfalls spezielle Unterstützung.

- Und auch wenn man vielleicht zuerst einmal denken würde, dass diese spezielle Gruppe doch traumhafte Bedingungen und Zukunftsaussichten haben müsste, ist es tatsächlich auch für Hochbegabte im Berufsleben alles andere als leicht, so dass wir und die Partner aus unserem Netzwerk uns bereits mit den Herausforderungen für Hochbegabte – und für deren Führungskräfte beschäftigt haben.

- Das Thema „Vermeidung von ungerechter Diskriminierung, Fairness und Gerechtigkeit am Arbeitsplatz“ ist also ein stetiger Begleiter unserer Arbeit und zieht sich wie ein roter Faden durch viele unserer Projekte durch. Gerade die Führungskräfte sind hier oft die Adressaten, da sie großen Einfluss auf die Arbeitsbedingungen und die Kultur im Unternehmen haben.

Und genauso wie Menschen verschiedenen Alters, verschiedenen kulturellen Hintergrundes, mit verschiedenen Begabungen und mit unterschiedlich hoher Stressbelastung und Resilienz unterschiedliche Bedürfnisse haben und dem Unternehmen verschiedene Potenziale bieten aber auch verschiedene Herausforderungen stellen, so ist es auch mit neurodivergenten Menschen.

Neurodivergente im Arbeits- und Unternehmensalltag:

Der Anspruch hier soll und kann daher gar nicht sein, dem Thema „Neurodivergenz“ umfassend gerecht zu werden. (Für alle, die tiefer in das Thema eintauchen wollen hier eine Leseempfehlung).

Das Thema soll hier daher ganz pragmatisch vom Ende her gedacht werden, und daher stellt sich die Frage: „Wie kann man sicherstellen, dass alle – egal, wie ihre „Ausgangsbedingungen“ aussehen – die (für sie) optimalen Arbeitsbedingungen bekommen, unter denen sie möglichst ihr volles persönliches Potenzial entfalten können?

1. Bewusstsein schaffen und sensibilisieren

Wichtig ist zunächst einmal, sich bewusst zu werden, dass es bei der Art, wie Menschen denken und handeln und wie sie ihre Umwelt wahrnehmen nicht einfach nur eine Erscheinungsform gibt, sondern eine große Bandbreite. Das ist erst einmal nichts Besonderes, sondern genauso wie bei anderen Attributen.

Nehmen wir als Anschauungsbeispiel und zur plakativen Illustration einmal die Körpergröße: Die meisten Erwachsenen in Deutschland sind zwischen ca. 160 cm und 185 cm groß. Aber natürlich gibt es auch Menschen, die noch größer oder noch kleiner sind, und die deshalb nicht in diese Kategorie fallen, die für die Mehrheit der Bevölkerung in Deutschland zutrifft.

Besonders groß zu sein kann Vorteile haben – zum Beispiel für Profisportler, die als Fußballtorwart oder Basketballspieler*in aktiv sind. Besonders groß zu sein kann aber auch Nachteile haben: Jemand, der 2,05 Meter groß ist, wird vielleicht nicht einfach Möbel (Stühle, Tische, Betten) oder Schuhe „von der Stange“ kaufen können, sondern eine spezielle Maßanfertigung benötigen. Auch der Abstand der Sitzreihen im Flugzeug wird sicher nach anderen Maßstäben berechnet und ist für jemanden, der so groß ist, viel zu eng bemessen. Und die Kehrseite von besonders guten Voraussetzungen, in einer Sportart wie Basketball erfolgreich zu sein, ist vielleicht das erhöhte Risiko für Gelenkschäden und andere körperliche Schwierigkeiten im Alter.

In anderen Sportarten ist es hingegen vorteilhaft, besonders klein und zierlich zu sein (zur Anschauung kann man sich zum Beispiel diese Bildergalerie über die „extremsten“ Olympia-Athleten ansehen).

Bei der Körpergröße ist es – im wahrsten Sinne des Wortes – offensichtlich, bei den Neurostrukturen in unserem Gehirn ist es das nicht, weil sie eben, für andere, aber auch für uns selbst, nicht direkt sichtbar sind: Wir alle unterscheiden uns, mal mehr, mal weniger stark voneinander. Die Folge davon ist, dass wir uns in mancherlei Hinsicht in einer bestimmten Umgebung sehr wohl fühlen und mit ihr besonders gut zurechtkommen, in einer anderen hingegen weniger – genauso wie ein extrem groß gewachsener Basketballprofi auf dem Spielfeld oder in einem engen Flugzeug.

Es ist wichtig, sich dieser Tatsache bewusst zu sein. Wir alle sind verschieden, und wir fühlen und unter verschiedenen Bedingungen wohl.

2. Schwierigkeiten und Bedürfnisse erkennen

Aus dieser Tatsache folgt, dass wir alle auch unterschiedliche Bedingungen haben, die wir brauchen, um unsere beste Leistung abrufen zu können. Und das bedeutet, dass eine „typische“ Arbeitsumgebung, beispielsweise ein Büro, das man sich mit anderen teilt, für viele Mitarbeitende einfach „okay“ sein wird, weder besonders toll noch besonders störend. Für einige, denen zum Beispiel soziale Interaktion besonders wichtig ist, ist solch eine Umgebung vielleicht geradezu ideal und unverzichtbar, um mit dem eigenen Potenzial die besten Leistungen bei der Arbeit erbringen zu können. Und für andere wiederum ist solche eine Arbeitsumgebung geradezu „Gift“ und sie können ihr Potenzial unmöglich ausschöpfen, weil sie mit der Geräuschkulisse, mit den vielen Menschen auf engem Raum und mit der Flut an Informationen und Sinneseindrücken nicht gut klar kommen.

Inspirierend, weil man eng mit anderen zusammenarbeitet und Ideen mit ihnen austauschen kann? – oder anstrengend und herausfordernd, weil viele Reize auf einen einstürzen? Die Arbeit in einem modernen Coworking-Space.

Wichtig für die Praxis in den Unternehmen und für gute und erfolgreiche Zusammenarbeit ist daher, nicht einfach anzunehmen, dass das, was für die meisten passend ist, automatisch auch für alle gut ist. Es ist also wichtig, genau hinzusehen – beginnend bei sich selbst und bei den eigenen Bedürfnissen. Man muss herausfinden, was für einen selbst wichtig ist, um auf Dauer gute Arbeit machen und gute Leistungen erbringen zu können. Und genauso wichtig, ist es natürlich, gerade für diejenigen von uns, die Führungsverantwortung in den Unternehmen haben, dass sie sich mit ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern beschäftigen.

Selbstreflexion, eine hohe Personenorientierung und vor allem die Prinzipien empathische Führung helfen hier, und tragen dazu bei, den verschiedenen Bedürfnissen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und gleichzeitig auch den Zielen und Bedürfnissen des Unternehmens gerecht zu werden.

Was „empathische Führung“ bedeutet und welchen Prinzipien die empathische Führung folgt, das haben wir im Artikel „Empathische Führung muss zum neuen Standard in der Arbeitswelt werden!“ geschildert.

Das ist umso wichtiger, als viele Betroffene Bedenken haben, offenzulegen, wenn sie, zum Beispiel, ADHS oder ADS diagnostiziert bekommen haben – vor allem bei der Arbeit erscheint ihnen das riskant und nachteilig. Und das obwohl ADHS in der öffentlichen Wahrnehmung viel präsenter und anerkannter ist als zum Beispiel Zwangsstörungen.

„Verbaue ich mir da nicht noch irgendwelche Wege? Weil es sind natürlich bestimmte Stereotypen darüber im Umlauf und die da schon mal gelesen haben: Das sind so hibbelige Leute, Struwwelpeter oder so. Aber das bin ich gar nicht. Ich könnte dadurch Überlegungen provozieren oder wachtreten, die ich dann irgendwann auch nicht mehr im Griff habe. Ich bin immer noch derselbe Mensch“, sagt ein Mitarbeiter mit ADS über seine Situation.

Reflexion: Wie ist es bei dir selbst: Bist du denn noch „ganz normal“?

Ein weiterer Aspekt beim Thema „Neurodivergenz“ ist, dass viele „Abweichungen“ vom „Normal“ bei den Betroffenen gar nie diagnostiziert wurden – und wenn, dann oft spät, erst im Erwachsenenalter, beispielsweise, wenn Eltern bei ihren Kindern feststellen, dass diese sich in bestimmten Lebenssituationen schwertun und dann Parallelen zu sich selbst erkennen. Ein aktuelles, prominentes Beispiel dafür ist der Mediziner, Fernsehmoderator, Kabarettist, Wissenschaftsjournalist und Schriftsteller Eckart von Hirschhausen. Er hat sich im Zuge einer Reportage intensiv mit dem Thema ADHS auseinandergesetzt – und im Zuge dieser Recherchen für die Reportage wurde bei ihm selbst auch ADHS diagnostiziert – was ihm eine neue Perspektive auf sich selbst und auf verschiedene Situationen im Beruf und im Alltag ermöglicht. Er selbst sagt zum Thema „Neurodiversität“: „Im Gesundheitswesen gibt es nur zwei Möglichkeiten, entweder man ist krank oder nicht. Im wirklichen Leben gibt es immer ein weites Spektrum von Fähigkeiten und Macken, von Leidensdruck und Laufbahnen. Menschen sind unterschiedlich, vor allem im Kopf. Diese Idee von ‚Neurodiversität‘ finde ich total spannend. Und genau dafür mache ich mich mit dieser Reportage stark.“

Ganz nebenbei: Das Beispiel „Eckhard von Hirschhausen“ zeigt ganz deutlich, dass neurodivergente Menschen, wie zum Beispiel jemand mit ADHS, genauso wie „neuronormale“ sehr erfolgreich und sehr leistungsfähig sein können.

Und gerade diese Tatsache, die in der Diskussion um Neurodivergenz manchmal noch zu sehr untergeht, ist auch ein Grund dafür, warum es höchste Zeit ist, dass sich auch die Arbeitgeber und Unternehmen stärker diesem Thema widmen und öffnen. Denn in Zeiten des extremen Fachkräftemangels finde ich meine zukünftig besten und wertvollsten Mitarbeiter*innen vielleicht genau da, wo ich sie zunächst nicht vermutet hätte (und wo andere, konkurrierende Unternehmen vielleicht noch aus Ignoranz nicht genau hinsehen).

3. Pragmatische, einfache Lösungen suchen

Im Umgang mit Neurodiversität im Unternehmen ist es letztlich wie im Umgang mit anderen Personengruppen und mit den besonderen Herausforderungen, die sich für sie und durch sie ergeben.

Der Grundsatz ist also derselbe. Der große Unterschied in der Praxis ist aber, dass es für andere Gruppen, zum Beispiel für AZUBIS und Berufsanfänger oder für ältere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Unternehmen in der Regel schon spezielle Unterstützung und entsprechende Programme gibt.

Für Hochbegabte, für Menschen mit ADHS, für Menschen mit Autismus und für andere neurodivergente Personengruppen gibt es solche Programme und Unterstützungsmaßnahmen aber nicht.

Dabei könnten schon Kleinigkeiten viel ausmachen. Ein gutes Beispiel beschreibt :

„Zum Beispiel jemand, der wirklich eine große Reiz-Schwäche hat im Großraumbüro. Der zum Beispiel dann eine extra Kopfhörervorrichtung haben darf. So. Dann ist da vielleicht eine Mama, die wirklich weiß, wenn ich jetzt aus der Arbeit komme, habe ich wieder drei Kinder und so würde es mir auch mal guttun, solche Noise-Cancelling-Sachen zu haben“, sagt Kristina Meyer-Estorf. Sie ist Job-Coach insbesondere für hochsensible, andersbegabte MIT-Menschen aus dem ADHS und Autismus-Spektrum und somit eine echte Neurodiversity-Expertin.

„Für mich ist das Inklusion“, sagt sie: „Wenn die Mama keine Autistin ist, dass sie trotzdem die gleichen Bedingungen haben darf wie der Mensch aus dem Autismusspektrum. Und dass der Autist, der ADHSler nicht extra fragen muss: Weil ich so anders bin, kann ich bitte das und das bekommen?“

Neurodiversität als Herausforderung und Chance in Unternehmen

Für unsere Arbeit in der Personalentwicklung ist Neurodiversität ein wichtiger Aspekt. Fassen wir also zusammen:

- Neurodiversität stellt Unternehmen und Führungskräfte und Mitarbeitenden im Einzelfall durchaus vor Herausforderungen. Diese sind aber nicht so groß, dass sie nicht bewältigt werden könnten.

- Am Ende des Tages ist es aber wie mit anderen individuellen Charakteristiken, zum Beispiel dem Alter, auch: Auch hier gibt es vielleicht besondere Situationen, Herausforderungen, die es zu meistern gilt und Bedürfnisse, die berücksichtigt werden sollten. Wenn man sich die Mühe macht und auf die Bedürfnisse aller eingeht und für die bestehenden Herausforderungen pragmatische, praktikable Lösungen findet, dann ist allen geholfen und alle im Unternehmen können ihre persönlichen Potenziale bestmöglich einbringen und alle im Unternehmen können von den Potenzialen profitieren.

- Wichtig ist dabei, dass es keine „Pauschallösungen“ gibt: Genauso wenig, wie alle Azubis oder alle älteren Mitarbeitenden dieselben Bedürfnisse und Herausforderungen haben, kann man generell für beispielsweise „die ADHSler“ eine bestimmte Maßnahme anbieten, die dann für alle gleich gut funktioniert.

- Auch wenn es mühsam ist: Es kommt immer auf den Einzelfall an. Diesen muss man genau betrachten und man muss sich, wenn man Personalentwicklung und Organisationsentwicklung vernünftig betreiben will, die Mühe machen, auf diesen Einzelfall zu schauen.

- Und bei diesem Blick auf die konkrete Situation der einzelnen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und im Unternehmen insgesamt, da helfen die DNLA-Potenzialanalysen und die dazugehörigen Feedbackgespräche.

- Die Standortbestimmungen und Analyseergebnisse von DNLA, vor allem aber das Feedbackgespräch zu den Ergebnissen, laden zur (Selbst-)reflexion und zum Gespräch miteinander ein.

- Sie bauen Brücken und zeigen, wie die Zusammenarbeit besser gelingen kann.

- Und vielleicht müssen die Beteiligten in diesen Gesprächen vermehrt auch im Hinterkopf haben, dass manchmal, gerade wenn die aus anderen Zusammenhägen bewährten Erklärungsmuster nicht greifen, andere Dinge eine Rolle spielen können als man (der Mitarbeiterin / dem Mitarbeiter) auf den ersten Blick ansieht.

Das alles führt am Ende zu unserem Leitsatz „in jedem Mensch steckt Potenzial“. Oder, anders gesagt: Ein Mensch ist keine Diagnose, sondern ein Wesen mit Stärken, Bedürfnissen und Schwächen. Die Stärken gilt es zu erkennen, zu fördern und zu bewahren und auch die Bedürfnisse und „Schwächen“ gilt es zu erkennen und Lösungen zu finden, die dafür sorgen, dass die Potenziale der Mitarbeitenden möglichst voll zur Geltung kommen.

Die Top HR-Trends 2024 – und was sie für ihre tägliche (HR-)Arbeit bedeuten

Das neue Jahr ist schon wieder einige Tage alt. Höchste Zeit also, auf die HR-Trends 2024 zu blicken: Was erwarten uns den Experten*innen zufolge für HR-Trends 2024? Und noch wichtiger: Was bedeutet das für die Arbeit der HR-Abteilungen im Unternehmen und der externen HR-Spezialistinnen? Welche Herausforderungen kommen auf sie zu? Und was kann helfen, diese Herausforderungen erfolgreich zu meistern? Darauf blicken wir in diesem Artikel.

[1] Der Einsatz von Künstlicher Intelligenz

KI-Anwendungen werden zunehmend Teil unseres Arbeitsalltags. Das eröffnet Chancen, stellt aber die Menschen und Unternehmen auch vor neue Herausforderungen. In jedem Fall ist KI eine Quelle von tiefgreifenden Veränderungsprozessen.

Was bedeutet das für die HR-Arbeit?

- Egal ob im Recruiting oder im Bereich HR-Analytics: KI-basierte Instrumente werden bald verstärkt Teil der Personalarbeit werden. Das eröffnet sicherlich neue Möglichkeiten und macht einige Prozesse effizienter. Andererseits bedeutet es für die Mitarbeiterinnen in den HR-Abteilungen, dass sie sich in die Nutzung der neuen Technologien einarbeiten müssen.

- Wie den Mitarbeitenden in den HR-Abteilungen geht allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Unternehmen: Der regelmäßige Einsatz von KI im Arbeitsalltag ist für die meisten Neuland, weitergehende Entwicklungen, die von einigen prophezeit werden, wie der Einsatz von KI als Führungskraft, hätten sogar noch weitreichendere Konsequenzen.

Welchen Beitrag kann DNLA hier leisten?

- Auf jeden Fall können diese tiefgreifenden Veränderungsprozesse nur mit professioneller Begleitung der Führungskräfte und der Mitarbeitenden gelingen.

- Die DNLA-Analyse- und Entwicklungsinstrumente sind wertvolle Hilfsmittel für das Change Management in Unternehmen.

[2] Die veränderte Rolle der Kandidaten im Recruitingprozess: Unternehmen bewerben sich um Fachkräfte

Fachkräftemangel und größere Möglichkeiten für Bewerberinnen und Bewerber durch moderne Technologien führen dazu, dass wir es mit einem Bewerbermarkt zu tun haben. Die Bewerberinnen und Bewerber begegnen den Unternehmen, die Fachkräfte suchen, also eher auf Augenhöhe als früher. Sie bewerben sich bei den Unternehmen, sie werden außerdem direkt vom Unternehmen angesprochen und egal, von welcher Seite der erste Schritt erfolgt – das Unternehmen muss sich bei den Mitarbeiter*innen in spe bewerben und seine Vorzüge als Arbeitgeber herausstellen.

Was bedeutet das für die HR-Arbeit?

- Personalauswahl im heutigen Arbeitnehmermarkt heißt längst nicht mehr nur „ich suche mir ganz einfach die Besten aus“. Personalauswahl heute gleicht viel eher der Suche nach Rohdiamanten: Wer scheint vielleicht im Moment noch nicht so hell, hat aber viel Potenzial, so dass – um in diesem Bild zu bleiben – mit dem richtigen „Schliff“ der ganze Wert sichtbar wird, der in ihm steckt?

- Außerdem rückt das Thema Arbeitgeberattraktivität immer mehr in den Fokus. Und Arbeitgeberattraktivität macht sich nicht an Äußerlichkeiten fest – Mitarbeiterorientierung, Flexibilität, ein motivierendes, attraktives Arbeitsumfeld und vor allem auch fähige Führungskräfte, das alles sind Faktoren, die aus Bewerber*innen und Mitarbeitenden richtiggehend Fans des Unternehmens machen.

Welchen Beitrag kann DNLA hier leisten?

- Potenzialanalyseinstrumente, eingebettet in einen professionellen Feedback- und Beratungsprozess, sind bei der Mitarbeiter*innenauswahl im heutigen Bewerbermarkt von großem Nutzen.

- Und auch wenn es um Mitarbeiterführung, die Stimmung im Unternehmen, ein gutes Klima und um gute Zusammenarbeit geht, sind die verschiedenen DNLA-Instrumente wie DNLA-Management oder die Teamanalyse und natürlich auch die Personalbilanz als Analyseinstrument und als Organisationsentwicklungskonzept sehr hilfreich und verbessern nachweislich die Zusammenarbeit, die Stimmung im Unternehmen und die Unternehmensperformance.

[3] Internationales Recruiting

Der gerade schon angesprochene Fachkräftemangel in Verbindung mit neuen Technologien und Arbeitsformen (hier vor allem: Remote-Arbeit) führt auch dazu, dass die Unternehmen – und zwar nicht nur große Firmen, sondern auch Mittelständler, Handwerksbetriebe und Kleinunternehmen – sich überregional und international auf die Suche nach Fachkräften machen.

Was bedeutet das für die HR-Arbeit?

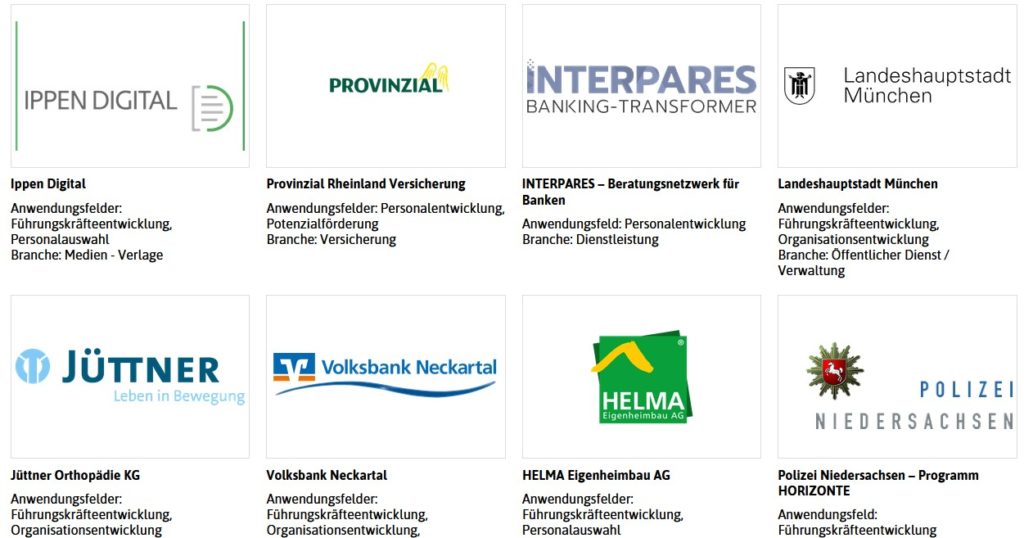

Große Unternehmen, die ohnehin weltweit mit Standorten vertreten sind, sind hier normalerweise gut aufgestellt. Kleineren Unternehmen fehlen aber oft die Zugangswege und die nötigen Mittel, um weltweit Talente zu finden und sie an sich zu binden. Mit den richtigen HR-Partnern wie den Beraterinnen und Beratern aus dem DNLA-Netzwerk als Dienstleistern und den in über 20 Sprachen verfügbaren Analyseinstrumenten aus dem DNLA-Portfolio können sie diesen Nachteil ausgleichen.

Welchen Beitrag kann DNLA hier leisten?

- DNLA bietet ein internationales HR Experten-Netzwerk, mit Partnern in ganz Europa, in Indien, und in anderen Regionen. Mit ihren Dienstleistungen und ihrer Erfahrung unterstützen sie ihre Kunden im Recruiting und in der talent acquisition, im talent development, im internationalen Recruiting und mehr.

- Die DNLA-Verfahren helfen zudem bei der Integration der Mitarbeitenden und bei der Entwicklung von Interkultureller Kompetenz und internationaler Zusammenarbeit.

[4] Fähigkeiten sind wichtiger als formale Bildungsabschlüsse:

Skill Based Hiring und lebenslanges Lernen

Formale Qualifikationen und Abschlüsse sind wichtig, keine Frage. Aber in Zeiten des Fachkräftemangels in denen verstärkt auch Quereinsteiger Chancen bekommen, zählen in vielen Positionen mehr die Skills, die erworbenen Fähigkeiten und Erfahrungen, sowie das Potenzial der Bewerberinnen und Bewerber. Das klassische „Degree Based Hiring“, mit Blick auf möglichst gute formale Bildungsabschlüsse wird zunehmend abgelöst vom „Skill Based Hiring“. Das ist gut für die Kandidat*innen, stellt aber die HR im Unternehmen vor einige Herausforderungen.

Was bedeutet das für die HR-Arbeit?

Wenn formale Qualifikationen und Abschlüsse an Bedeutung verlieren und es immer stärker darauf ankommt, welche Fähigkeiten die Bewerber*innen aktuell schon mitbringen und welches Potenzial sie in Zukunft besitzen, dann wird es noch wesentlich wichtiger – und schwieriger – sich ein genaues Bild von den Bewerberinnen und Bewerbern zu machen.

Bei den bestehenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern besteht die Aufgabe darin, kontinuierlich zu überprüfen, welche (Hard und Soft) Skills schon vorhanden sind, und welche noch (weiter) entwickelt werden müssen und dann entsprechende Bildungsangebote zu machen.

Welchen Beitrag kann DNLA hier leisten?

- Fachkompetenzen lassen sich meist relativ einfach erkennen und überprüfen. Beim Einschätzen von Bewerber-Potenzialen, bei allen Soft Skills aus dem Bereich der Sozialen Kompetenz, beim Führungspotenzial und bei Meta-Faktoren wie „Lernfähigkeit“ oder „Anpassungs- und Veränderungsbereitschaft (Adaptabilität)“ sind die Potenzialanalysen von DNLA – Discovering Natural Latent Abilities Gold wert. Sie erlauben einen objektiven Blick auf bereits vorhandene und auf künftige Potenziale und Entwicklungsmöglichkeiten und kommen daher in der Bewerberauswahl im Talent Management, im Coaching und bei der beruflichen Neuorientierung zum Einsatz.

- Dementsprechend profitieren nicht nur die Unternehmen, sondern auch Einzelpersonen von den DNLA-Analysen: Auch Existenzgründer und Menschen in einer Phase der beruflichen Neuorientierung profitieren von einer Standortbestimmung und Beratung mit DNLA.

[5] Blended Workforce und Flexible Arbeit: Eine Mischung aus unterschiedlichen Arbeitsmodellen bleibt beliebt

Flexibilität ist Trumpf – das gilt für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wie für die Unternehmen. Die Wahl zwischen verschiedenen Arbeitsformen (remote, von unterwegs oder von zuhause aus, kombiniert mit arbeiten in Präsenz) und Arbeitsmodellen (Vollzeit, Teilzeit, als Freelancer*in, …) ist daher ein wichtiges Kriterium für Arbeitssuchende bei der Wahl ihres nächsten Arbeitgebers.

Was bedeutet das für die HR-Arbeit?

Um den verschiedenen Bedürfnissen und Lebenssituationen der Mitarbeitenden gerecht zu werden, werden die meisten Firmen, bei denen das möglich ist, beide Arbeitsformen anbieten (müssen): Arbeiten in Präsenz und remote. Die Vielfalt der Arbeitsformen und -modelle hat unbestreitbar Vorteile. Sie stellt aber auch neue Herausforderungen, gerade in den Bereichen Arbeitsorganisation, Teamzusammenhalt und Teamintegration. Und auch die Führungskräfte müssen sich und ihre Rolle in einer geänderten Arbeitswelt anpassen und neu definieren.

- Für die Personaler*innen und für die Führungskräfte stellt sich verstärkt und in anderer Weise als früher die Aufgabe der Integration der einzelnen Teammitglieder.

- Außerdem muss das Unternehmen seinen Beitrag dazu leisten, dass das Arbeitsumfeld auch am Remote-Arbeitsplatz für Wohlbefinden sorgt. Und es muss Regeln definieren, die sicherstellen, dass die verschiedenen Arbeitsformen nicht zu Stress, erhöhter Belastung und Selbstausbeutung führen.

Welchen Beitrag kann DNLA hier leisten?

- Mit DNLA haben die HR-Verantwortlichen im Unternehmen ein wunderbares Set von Instrumenten in der Hand, um Überlastung und Überforderung, Identifikations- und Motivationsprobleme, erste Anzeichen von berufsbedingter (oder auch anderweitig verursachter) ungesunder Stressbelastung und andere Probleme frühzeitig zu erkennen.

[6] Altersdiverse Belegschaften; Diversität ermöglichen, Inklusion erreichen.

Stärker als früher treffen in Zukunft verschiedene Alterskohorten und „Generationen“ im Unternehmen aufeinander. Unterschiedliche Erfahrungen, Prägungen, Präferenzen und Werthaltungen der „Generation X“, „Generation Y“, „Generation Z“ und der Generation Alpha“ stellen auch die HR im Unternehmen vor neue Herausforderungen.

Was bedeutet das für die HR-Arbeit?

Es geht um das Management von altersdiversen Belegschaften und darum, die Potenziale der Mitarbeitenden optimal zu nutzen.

- Auch hier geht es ein weiteres Mal um das Thema Integration. Es reicht nicht, einfach Personen auszuwählen, die die verschiedenen Aufgaben im Unternehmen fachlich bestmöglich erfüllen können. Um aus den verschiedenen Individuen ein funktionierendes Ganzes zu schaffen, so dass etwas entsteht, das größer ist als die Summe der „Einzelteile“, braucht es gemeinsame Werte und Ziele und ein gemeinsames Verständnis davon, wofür das Unternehmen stehen soll und welche Prinzipien für das Handeln des Unternehmens, zum Beispiel gegenüber den Kunden oder gegenüber der Gesellschaft, wichtig sind.

- Und nicht nur die Altersdiversität der Belegschaften, auch Diversity, Gleichstellung und Inklusion generell als wichtige HR Themen gewinnen an Bedeutung für die Personalarbeit.

Welchen Beitrag kann DNLA hier leisten?

- Die verschiedenen DNLA-Instrumente wie das Erfolgsprofil Soziale Kompetenz helfen dabei, die einzelnen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dort abzuholen, wo sie stehen und ihnen genau die Förderung und die Impulse zu geben, die sie für eine optimale persönliche und berufliche weitere Entwicklung brauchen. Vielfalt und unterschiedliche Ausgangsbedingungen sind somit also kein Problem mehr, sondern ein Trumpf.

- Die DNLA-Verfahren mit ihrer gesamten Ausrichtung und im speziellen auch mit Aspekten wie Gender- und Diversitykompetenz sind wertvolle Werkzeuge zur Förderung von Diversity und Gleichstellung am Arbeitsplatz.

- Insbesondere mit der DNLA-Teamanalyse gelingt es, Reibungspunkte und Probleme in der Zusammenarbeit frühzeitig zu erkennen und gemeinsam Lösungen zu finden. Die DNLA-Teamanalyse hilft dabei, gemeinsame Werte, Ziele und Perspektiven zu entwickeln und aus Spezialist*innen mit Talenten unterschiedlichster Art echte, funktionierende Teams zu machen.

- Mit Hilfe der Mitarbeiterbefragung DNLA PWA können ebenfalls unterschiedliche Standpunkte sowie Bereiche im Unternehmen, bei denen noch Handlungsbedarf herrscht, sichtbar gemacht werden.

[7] Die Bedeutung der Employee Experience und der Faktor „B“ wie „Belonging“: Wie die Mitarbeitenden ihr Unternehmen positiv erleben

Die Employee Experience hat in den letzten Jahren große Aufmerksamkeit erhalten. Die Employee Experience ist die Summe aller Erfahrungen, Interaktionen, Eindrücke und Emotionen, die die Mitarbeitenden mit ihrem Unternehmen sammeln – von der Bewerbungsphase und dem ersten Arbeitstag an bis zum letzten Arbeitstag und darüber hinaus.

Was bedeutet das für die HR-Arbeit?

Ein positives Arbeitsumfeld hat einen wesentlichen Einfluss auf das allgemeine Wohlbefinden der Mitarbeiter (Employee Wellbeing) – und damit auch auf deren Loyalität, Motivation, Engagement und Produktivität und auf die Mitarbeiterzufriedenheit.

Wenn man noch einen Schritt weiter denkt, dann geht es nicht nur darum, wie das Unternehmen nach innen und außen auftritt und darum, wie es kommuniziert und all die anderen Faktoren, die für die Arbeitsumgebung und die Atmosphäre am Arbeitsplatz wichtig sind – es geht auch um die Haltung und die Werte aller im Unternehmen. Diversity, Equity und Inclusion als Akronym DEI kennen wahrscheinlich viele. Zu „DEI“ kommt nun noch „B“ wie „Belonging“ als ein weiterer wichtiger Aspekt der Personalarbeit.

„Belonging“ beschreibt das Gefühl der Zugehörigkeit am Arbeitsplatz. Es geht um eine Kultur am Arbeitsplatz, die die Mitarbeitenden in ihrer Individualität anerkennt und wertschätzt. Unternehmen, denen es gelingt, eine Kultur zu schaffen, in der Mitarbeiter ihre Individualität anerkennen und schätzen können, sind sehr attraktiv als Arbeitgeber.

Welchen Beitrag kann DNLA hier leisten?

Anerkennung und Wertschätzung der Vielfalt und Individualität der Mitarbeiter, Verbesserung der Arbeitsbedingungen sowie Wertschätzung, gute Führung und gute Zusammenarbeit – die Instrumente von DNLA und die Arbeit, die die Beraterinnen und Berater sowie die Personaler*innen in den Unternehmen damit leisten fördern all diese Dinge in vielfältiger Weise.

- Mit dem Thema „Was uns bei der Arbeit glücklich macht“ haben wir uns schon sehr sehr oft beschäftigt – in den Artikeln und Textbeiträgen hier auf der Seite, vor allem aber in der täglichen Arbeit, die wir und vor allem unsere DNLA-Partner jeden Tag in den Unternehmen leisten.

- Gute Arbeitsbedingungen, gute Führung(skräfte) und ein Umfeld am Arbeitsplatz, das dazu beiträgt, dass alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Unternehmen ihr Potenzial voll entfalten können – das ist ein Kernthema ganz vieler unserer Projekte.

- Wenn möglich gehen wir dabei Top-Down vor und beginnen mit der (Organisations-)entwicklungsarbeit bei den Führungskräften, denn diese haben entscheidenden Einfluss für die Kultur im Unternehmen, die Arbeitsbedingungen und den Arbeitsalltag.

- Auch die Mitarbeitenden sollen möglichst alle Zugang zu einer Standortbestimmung mit DNLA und zu individueller Förderung erhalten.

- So schaffen wir Schritt für Schritt Arbeitsbedingungen, die es allen ermöglichen, ihr individuelles Potenzial möglichst voll zu entfalten und so zusammenzuarbeiten, dass gemeinsame Ziele erreicht werden und gemeinsame Erfolge gefeiert werden können.

- Und all das steigert wiederum auch die Mitarbeiterbindung, das Gefühl der Zugehörigkeit zum Unternehmen, die Loyalität und Mitarbeiterbindung.

[8] Wirtschaftlicher Druck: HR-Arbeit als messbarer wirtschaftlicher Erfolgsfaktor.

All diese Entwicklungen spielen sich in einem Umfeld ab, das von Unsicherheit, von Krisen und Katastrophen und unvorhergesehenen, tiefgreifenden Veränderungen in der Welt geprägt ist. Eine Konsequenz daraus für nahezu alle Unternehmen ist wirtschaftliche Unsicherheit und wirtschaftlicher Druck.

Was bedeutet das für die HR-Arbeit?

- Die HR-Abteilung im Unternehmen muss noch mehr als bisher klar machen, dass sie Werte schafft und dass sie ein Treiber von wirtschaftlicher Entwicklung und von greifbaren Mehrwerten im Unternehmen ist.

- Daher gewinnt auch der Bereich HR-Analytics immer mehr an Bedeutung: Die fortschreitende Digitalisierung ermöglicht es Unternehmen, umfassend Daten mit HR-Bezug zu sammeln und zu analysieren. HR-Analytics geht dabei über herkömmliche HR-Praktiken hinaus, indem es moderne Datenanalyse- und KI-Technologien nutzt, um tiefergehende Einblicke in verschiedene HR-Bereiche zu gewinnen. Von der Optimierung von Recruiting-Prozessen über die Identifizierung von Leistungstrends bis hin zur Vorhersage von Mitarbeiterbedürfnissen – HR-Analytics ermöglicht datenbasierte Entscheidungen, die die Effizienz steigern und das Mitarbeitererlebnis verbessern.

Welchen Beitrag kann DNLA hier leisten?

- Die DNLA-Verfahren zeigen Bereiche auf, in denen ungenutzte Potenziale liegen, sie liefern Entwicklungsimpulse und sie machen Veränderungen und Potenzialzuwachs sichtbar, auch das auch in Bereichen, die sonst schwer zu greifen wären.

- Das gilt insbesondere auch für die Personalbilanz von DNLA.

- Mit unseren Instrumenten und mit der Beratung auf Basis der DNLA-Daten erhöhen und sichern wir langfristig und auf Dauer die Leistungsfähigkeit und Leistungsbereitschaft der Mitarbeitenden im Unternehmen.

- All das ermöglicht die Kompetenzfortschrittsmessung und ein professionelles Kompetenzmanagement im Unternehmen.

Alle HR-Trends 2024 zeigen: Der „Erfolgsfaktor Sozialkompetenz“ und die systematische Entwicklung von Mitarbeiterpotenzialen (und damit automatisch auch des Potenzials, das im gesamten Unternehmen steckt) werden wichtiger denn je. Denn Zustände wie in der Vergangenheit und bis heute, mit dauerhaft niedrigen Werten in emotionaler Bindung und mit hoher Unzufriedenheit der Mitarbeitenden mit den Führungskräften in den Unternehmen und den daraus resultierenden Einbußen in Sachen Motivation, Engagement und Produktivität sind für die Unternehmen unter den derzeitigen Bedingungen noch kritischer und noch weniger tragbar als bisher, ja, sie können sogar über die „Überlebenschancen“ und Zukunftsperspektiven des Unternehmens mit entscheiden.

Das haben Sie sich verdient – Alternativen zu Dienstwagen und zu mehr Bruttogehalt

Viele Unternehmen möchten gute Leistungen ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter belohnen. Das aber richtig zu machen, ist gar nicht so einfach, wie man denkt. Was an den „Klassikern“ Dienstwagen und Gehaltserhöhung durchaus problematisch ist und wie man es besser machen kann, so dass mit weniger finanziellem Aufwand mehr „Belohnungswirkung“ bei den Mitarbeitenden ankommt, das zeigen wir hier.

„Wenn das Sparschwein Urlaub hat…“ …warum „mehr Geld“ für Arbeitnehmer und für Arbeitgeber nicht immer das ist, was auch am besten als Belohnung wirkt – und welche Alternativen es gibt.

Mitarbeiter belohnen – heute wichtiger denn je.

Mitarbeiterbindung – in Zeiten des Fachkräftemangels ein Thema, das die Verantwortlichen in den Unternehmen stets beschäftigt. Ein Mittel, um sich das Wohlwollen und die Loyalität der eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu sichern, sind sicher Belohnungen und Incentives.

Jemanden für gute Leistungen belohnen – eine ganz einfache Sache. Oder etwa doch nicht?

Die häufigsten Fehler beim Mitarbeiter belohnen

Leider kann man einiges falsch machen, wenn man Mitarbeiter belohnen will. Die zwei häufigsten Fehler:

- 1. Man belohnt an den Interessen und Bedürfnissen der Mitarbeiter vorbei.

Ein schicker Dienstwagen – sieht gut aus, aber ist es auch das, was dem Mitarbeiter wirklich gefällt? Kann er ihn wirklich gut nutzen? Ist es das, was ihn motiviert? Im schlimmsten Fall geht man von falschen Voraussetzungen aus und erzielt dann eine geringe oder sogar enie negative Belohnungswirkung. - 2. Man wählt zwar die richtige Belohnung, aber nur ein Bruchteil dessen, was das Unternehmen aufwenden muss, kommt auch bei den Mitarbeitern an.

Das gilt insbesondere für Lohnerhöhungen. Hier wird das Mehr an Bruttogehalt durch Steuern und Abgaben geschmälert und das, was netto noch bei den Mitarbeitern ankommt, ist deutlich weniger als das, was das Unternehmen ausgeben muss.

Im Extremfall kann eine Lohnerhöhung sogar per Saldo eine negative finanzielle Wirkung für den Mitarbeiter haben, wenn sich für diesen durch die Lohnerhöhung der Steuersatz erhöht – das Problem der Steuerprogression. Dann würde von der Lohnerhöhung nur der Staat profitieren und sonst niemand.

Auch andere Ausgaben und finanziellen Belastungen könnten durch eine Lohnerhöhung zunehmen. Kitabeiträge zum Beispiel werden in der Regel gestaffelt nach dem Einkommen der Eltern festgesetzt. Und wenn man eine gewisse Gehaltsgrenze überschreitet, dann steigen die Beiträge.

Der Effekt ist, dass man unnötig Geld „verbrennt“ oder zumindest mit den eingesetzten finanziellen Mitteln nicht die gewünschte, optimale Belohnungswirkung erzielt. Eine „lose-lose“-Situation für Mitarbeiter und Unternehmen.

Symbolbild: Viel Geld – wenig Wirkung.

Mitarbeiter belohnen: So kann man es besser machen

Zunächst einmal zu alternativen Möglichkeiten, Mitarbeitern einen materiellen Mehrwert zu bieten:

1. Förderung von Gesundheitsmaßnahmen

Viele betriebliche Gesundheitsmaßnahmen, aber auch Kosten für Sportkurse oder den Besuch eines Fitnessstudios können gefördert werden. Wenn der Arbeitnehmer einen Teil der Kosten übernimmt, dann kann er dies in einer Höhe von 500,- EUR pro Jahr tun, ohne Steuern oder Sozialabgaben zahlen zu müssen. Dies gilt für alle Maßnahmen und Präventionsprogramme, die der Verbesserung oder Erhaltung des eigenen Gesundheitszustandes dienen.

2. Unterstützung bei der Kinderbetreuung und der Pflege; Übernahme von Kindergartenbeiträgen

Unternehmen können die Kindergartenbeiträge ihrer Angestellten übernehmen, ohne dass diese dieses zusätzlich zum Lohn gezahlte Geld versteuern müssen. Und da die Beiträge für die Betreuung in der Krippe, im Kindergarten oder in der Kita und für die Verpflegung der Kinder sehr teuer sein können, ist dieser steuerfreie „Zusatzlohn“ für Eltern sehr attraktiv.

Ähnlich angelegt, allerdings nur für kurzzeitige „Notsituationen“ vorgesehen ist die Möglichkeit, dass Unternehmen ihre Mitarbeiter unterstützen, indem sie Kosten für Babysitter oder, wenn die Mitarbeiter pflegebedürftige Angehörige versorgen, für die Pflegekräfte, in den Fällen übernehmen, in denen die Mitarbeiter kurzfristig bei der Arbeit benötigt werden, beispielsweise, weil eine wichtige Messe ansteht und ein Kollege ausgefallen ist. Bis zu 600 Euro pro Jahr und Mitarbeiter darf das Unternehmen steuerfrei für Dienstleister wie Pflegekräfte oder Babysitter bezahlen, die dann Kinder unter 14 Jahren oder pflegebedürftige Angehörige kurzfristig betreuen.

3. Arbeitsmittel, Technik

Technische Geräte, die für die Arbeit, aber auch privat genutzt werden können, wie zum Beispiel Laptops oder Mobiltelefone werden steuerlich ebenfalls günstiger behandelt als der Monatsarbeitslohn. Das Unternehmen zahlt auf solche Anschaffungen pauschal 25% Steuern, für die Arbeitnehmer sind sie steuerfrei.

4. Mobilität fördern: Dienstwagen, Dienstfahrrad, Fahrtkostenzuschuss, Bahn Card

Die meisten Möglichkeiten, den eigenen Mitarbeiter*innen etwas Gutes zu tun und dabei Steuern und Sozialversicherungsbeiträge zu sparen gibt es im Bereich Mobilität:

4.1: Fahrtkostenzuschuss und Jobticket

Günstig für Arbeitnehmer und Arbeitgeber sind auch Zuschüsse für die täglich anfallenden Fahrten ins Büro. Der Arbeitgeber kann so die Fahrten der Mitarbeitenden mit dem privaten PKW mit 30 Cent pro Kilometer steuerfrei bezuschussen.

Benutzt der Mitarbeiter öffentliche Verkehrsmittel, kann der Arbeitgeber auch diese Kosten übernehmen bzw. bezuschussen. Für den Arbeitnehmer ist diese Form des Arbeitslohns ebenfalls steuerfrei, der Arbeitgeber zahlt pauschal 15% Steuern auf diese Beträge und kommt somit günstiger weg als wenn Steuern und Abgaben auf den Arbeitslohn zu zahlen sind.

Außerdem kann der Arbeitgeber Monats- oder Jahreskarten der Verkehrsunternehmen für die Mitarbeiter*innen erwerben und diese unentgeltlich oder verbilligt an diese weitergeben. Auch das ist steuerfrei.

4.2 Bahncard

Unternehmen können den Mitarbeitenden eine Bahncard für die private Nutzung überlassen. Das ist dann rechtens, wenn die Bahncard für dienstliche Fahrten zum Einsatz kommt und wenn dadurch der Nutzen, der durch geringere Kosten für die Dienstreisen mit der Bahn entsteht, die Kosten für die Anschaffung der Bahncard übersteigt.

Ist das erfüllt, dann darf der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin dieselbe Bahncard auch für private Fahren steuerfrei nutzen.

4.3 Dienstwagen und Jobfahrrad

Auch hier gibt es verschiedene Möglichkeiten:

- Die Überlassung des Dienstwagens für die rein berufliche Nutzung ist steuer- und sozialversicherungsfrei.

- Wenn der Dienstwagen auch privat genutzt wird, dann muss entweder ein Fahrtenbuch geführt werden, um zu dokumentieren, wie groß der private und wie groß der dienstliche Anteil der Dienstwagennutzung ist. Oder aber die Mitarbeitenden müssen ihren geldwerten Vorteil monatlich mit einem Prozent des Bruttolistenpreises des Dienstwagens (bei Elektroautos wird´s unter Umständen etwas günstiger – dann fallen nur 0,5 Prozent des Bruttolistenpreises angesetzt werden) versteuern.

- Bei JobRad als Gehaltsextra trägt der Arbeitgeber die kompletten Kosten zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn. Seit dem 1. Januar 2019 sind diese Jobräder für Mitarbeiter steuerfrei (der geldwerte Vorteil ist nicht zu versteuern).

5. Fortbildungen

Unternehmen können Fortbildungen und Weiterbildungsmaßnahmen sponsern. Diese sind komplett steuer- und abgabenfrei – vorausgesetzt, sie haben Bezug zur Arbeit der Mitarbeitenden und führen dann dazu, dass die Mitarbeitenden besser oder vielfältiger einsatzbar sind.

6. Finanzielle Unterstützung, Darlehen

Manchmal braucht man für unvorhergesehen mehr Geld als man noch in Reserve hat, etwa wenn das Auto kaputt ist und ein neues angeschafft werden muss. Oder das Konto ist öfter in den Miesen und man muss hohe Dispozinsen bezahlen. Eine kostengünstigere Alternative zum Bankkredit kann dann ein Arbeitgeberdarlehen sein. Der Arbeitgeber kann Mitarbeitern zinsgünstig oder sogar zinsfrei bis zu 2.600 Euro leihen, ohne dass dabei Steuern oder sonstige Beiträge fällig werden. Erst bei höheren Darlehen werden in einem gewissen Umfang Steuern auf die Differenz von marktüblichem Zins und effektiv gezahlten Zins fällig.

Zusammengefasst: Materielle Vorteile für die Mitarbeiter*innen

Mobilität, Weiterbildung, Mitarbeitergesundheit und Unterstützung bei familiären und bei finanziellen Notsituationen – der Staat fördert und begünstigt also Dinge, von denen die Mitarbeitenden, die Arbeitgeber und insgesamt gesehen auch die Gesellschaft profitieren.

Die genannten Leistungen sind also gute Alternativen zu einer Erhöhung des Bruttoarbeitslohns und somit finanziell und auch von der Motivationswirkung her vorteilhafter.

Es gibt aber noch weitere Aspekte, die zu beachten sind, um die Mitarbeiter*innen wirklich richtig zu belohnen und damit die maximale Belohnungswirkung zu erzielen.

Unerlässlich, um Mitarbeiter richtig zu belohnen: Die Motivation der Mitarbeiter kennen:

Denn manchmal ist der gesamte Bereich der geldwerten Vorteile und der materiellen Anreize gar nicht der, der auf der persönlichen Prioritätenliste der Mitarbeitenden ganz oben steht. Wenn Vorgesetzte dies vermuten, dann kann das falsch sein, manchmal schließen diese vielleicht zu schnell von sich auf andere.

Wie aber kann man herausfinden, ob materielle Anreize die größte Motivationswirkung entfalten, oder ob nicht andere Dinge in Sachen Motivation eine viel größere Rolle spielen?

Eine Möglichkeit, genau dies zu tun, bieten die Analyseverfahren von DNLA – Discovering Natural Latent Abilities, konkret die Analyse DNLA ESK – Erfolgsprofil Soziale Kompetenz.

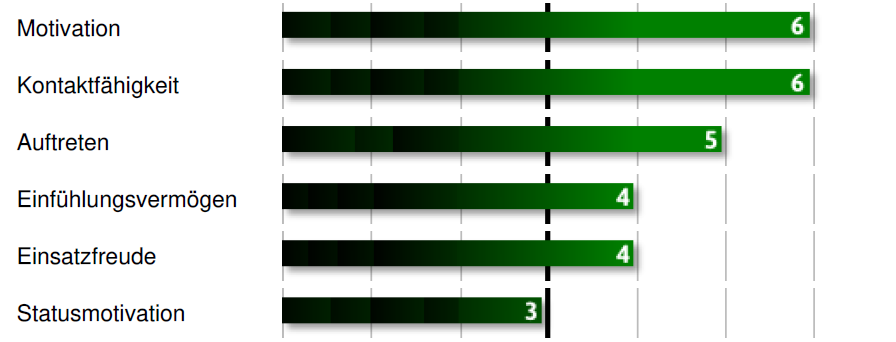

Abbildung: Ausschnitt aus einer Teilnehmerauswertung DNLA ESK – Erfolgsprofil Soziale Kompetenz.

Auffallend hier ist, dass der Faktor „Motivation“ (gemessen wird hier die intrinsische Motivation) sehr stark ausgeprägt ist, der Faktor „Statusmotivation“ (bei dem es um verschiedene Arten von materiellen und extrinsischen Anreizen geht) jedoch deutlich geringer und auch unter dem Durchschnitt der erfolgreichsten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in dieser Berufsgruppe.

Was aber, wenn – wie hier – extrinsische Anreize viel weniger wichtig für eine Mitarbeiterin oder einen Mitarbeiter sind, verglichen mit den Dingen, die die intrinsische Motivation befeuern?

Werfen wir also noch einen genaueren Blick auf diesen Bereich:

Wertschätzung, sinnvolle Aufgaben und mehr – Elemente der intrinsischen Motivation.

Damit wir uns nicht falsch verstehen: Eine ausreichende und faire Bezahlung ist immer wichtig. Die Dinge, die wir hier gerade diskutiert haben, gehören ja in den Bereich zusätzlicher materieller Leistungen über diesen ohnehin selbstverständlich notwendigen Rahmen hinaus.

Und genau dieses über das normale Maß hinausgehende muss nicht unbedingt materieller Art sein.

Andere Dinge können für die einzelne Mitarbeiterin oder den einzelnen Mitarbeiter unter Umständen wichtiger sein und daher für sie eine individuell größere Belohnungswirkung entfalten.

Dies könnten zum Beispiel sein:

- Berufliche Perspektiven, Aufstiegschancen. Diese könnten zum Beispiel greifbar werden dadurch, dass die Mitarbeiterin / der Mitarbeiter in ein internes Talent Management Programm aufgenommen wird.

- Flexible Arbeitszeiten, flexible Arbeitsformen, Flexibilität des Arbeitsortes. Auch Flexibilität, Vertrauensarbeitszeit, unkomplizierte Home-Office-Regelungen und überhaupt jegliche Form von Entscheidungsfreiheit und Mitbestimmung werden heute von sehr vielen Mitarbeitenden sehr geschätzt und können gerade angesichts familiärer Verpflichtungen „Gold wert“ sein.

- Mitbestimmung bei den Arbeitsinhalten, eigene Projekte: Wer vermehrt über die eigenen Arbeitsinhalte mitbestimmen kann, wird dies nicht nur als Signal der Wertschätzung und als Vertrauensbeweis erleben, sondern auch als echte Belohnung empfinden: Wenn man sich verstärkt die Arbeitsinhalte und Projekte aussuchen kann, an denen man am meisten Spaß hat, dann stärkt das die Motivation und die innere Bindung.

Fazit: So belohnen Sie richtig

Man sieht: Das Thema „Mitarbeiter belohnen“ ist komplexer als es auf den ersten Blick erscheint. Es lohnt sich, über die Ausprägung und Stärke der extrinsischen Motivation und der intrinsischen Motivation Bescheid zu wissen und auch mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in einen Dialog zu treten: Was genau ist für Sie ein greifbarer Mehrwert? Was stellt einen wirklichen Anreiz, eine Belohnung dar und was nicht? Wenn man sich diese Mühe macht, dann wird man mit wenig viel erreichen:

Ein wenig Zeit, ein wenig Aufmerksamkeit und Orientierung an den Bedürfnissen der Mitarbeitenden, dazu dann die Dinge, die von jemandem wirklich als Belohnung und als Signal der Wertschätzung empfunden werden – mehr braucht es gar nicht und man wird das, was man hier investiert hat in Form von Loyalität und guter Leistung zurückgezahlt bekommen.

Fokussierung auf HR-Exzellenz: Die Rolle der digitalen Fotografie im Talentmanagement

In der sich rasch wandelnden Geschäftswelt von heute ist es für Human Resources (HR) unerlässlich, innovative Strategien zu implementieren, um Talente effektiv zu managen und zu fördern. Eine unerwartete, aber leistungsstarke Ressource, die HR-Profis in diesem Bestreben unterstützen kann, ist die Digitalfotografie. Durch visuell ansprechende Darstellungen können HR-Teams die Unternehmenskultur bereichern, die Kommunikation verbessern und ein lebendiges Portfolio des Talentpools eines Unternehmens erstellen. Dieser Artikel beleuchtet, wie die Digitalfotografie als effektives Werkzeug in verschiedenen Bereichen des Talentmanagements eingesetzt werden kann.

Die Essenz des Talents einfangen: Fotografie in Mitarbeiterportfolios nutzen

Ein gut gestaltetes Mitarbeiterportfolio kann eine authentische Darstellung der Fähigkeiten, Erfahrungen und des Charakters eines Individuums bieten. Digitalfotografie spielt hierbei eine zentrale Rolle. Professionelle Porträtfotos können dabei helfen, ein klares Bild des Mitarbeiters zu vermitteln und einen positiven ersten Eindruck zu hinterlassen. Zudem können Fotos von Mitarbeitern bei der Arbeit oder bei Teamveranstaltungen die Zusammenarbeit und die Unternehmenskultur in einer authentischen und ansprechenden Weise darstellen.

Darüber hinaus können Fotoprojekte als Teambuilding-Übungen dienen und gleichzeitig wertvolles visuelles Material für interne und externe Kommunikationsinitiativen bereitstellen. Mitarbeiter können durch die Erstellung von visuellen Portfolios, die ihre beruflichen Reisen und Erfolge dokumentieren, auch ein Gefühl der Anerkennung und des Wertes erfahren.

Ein makelloser Einarbeitungsprozess: Die Rolle der Digitalfotografie bei der Einführung neuer Talente

Die ersten Tage eines neuen Mitarbeiters sind entscheidend für dessen langfristige Bindung und Erfolg im Unternehmen. Ein visuell ansprechend gestalteter Einarbeitungsprozess kann eine einladende und unterstützende Umgebung schaffen. Digitalfotografie kann hierbei eine entscheidende Rolle spielen: Durch professionelle Fotografien des Arbeitsplatzes, der Teams und der Unternehmenskultur können neue Mitarbeiter ein klareres Bild von ihrem neuen Umfeld erhalten.

Fotos können auch verwendet werden, um wichtige Unternehmensereignisse, Meilensteine oder Teamaktivitäten zu dokumentieren und den neuen Mitarbeitern die Möglichkeit zu geben, die Geschichte und die Werte des Unternehmens besser zu verstehen. Darüber hinaus können fotografische Dokumentationen von Arbeitsprozessen oder sicherheitsrelevanten Verfahren eine visuelle Unterstützung für Schulungen und Einführungsprogramme darstellen, die den Lernprozess erleichtern und beschleunigen.

Momentaufnahmen: Verbesserung von Leistungsbewertungen durch visuelle Dokumentation

Leistungsbeurteilungen sind ein zentraler Bestandteil des Talentmanagements. Sie bieten eine Gelegenheit, die Fortschritte, die Leistungen und die Bereiche für Verbesserungen bei jedem Mitarbeiter zu evaluieren. Durch die Integration der Digitalfotografie in diesen Prozess können HR-Teams eine visuelle Chronik der Mitarbeiterleistung erstellen. Fotos können dabei helfen, besondere Momente, Projekterfolge oder auch Herausforderungen festzuhalten und zu illustrieren. Diese visuelle Dokumentation kann eine objektivere und ganzheitlichere Sicht auf die Leistung des Mitarbeiters bieten und eine konstruktive Diskussion zwischen Führungskräften und Mitarbeitern fördern.

Durch die Aufnahme von Fotos in Mitarbeiterbewertungen können auch bestimmte Situationen oder Ereignisse besser kontextualisiert werden, was zu faireren und genaueren Bewertungen führen kann. Darüber hinaus können diese visuellen Aufzeichnungen auch zur Selbstbewertung und Reflexion durch die Mitarbeiter genutzt werden, was letztendlich zur persönlichen und beruflichen Entwicklung beiträgt.

Rahmen der Organisationskultur: Die Auswirkung der Fotografie auf die Arbeitgebermarke

Die Arbeitgebermarke ist das Fenster durch das potenzielle Talente in die Organisationskultur blicken können. Eine starke Arbeitgebermarke kann Talente anziehen und binden. In diesem Zusammenhang kann die Digitalfotografie eine wertvolle Ressource sein, um die einzigartigen Aspekte der Unternehmenskultur visuell darzustellen. Professionelle Fotos können die Arbeitsumgebung, Teamdynamik und Unternehmensveranstaltungen authentisch präsentieren und so ein klares Bild der Organisationskultur vermitteln.

MPB verfügt über eine Reihe von Kameras, die sich hervorragend für die Aufnahme hochwertiger Bilder eignen, die die Essenz Ihrer Unternehmenskultur einfangen können. Diese Bilder können auf der Unternehmenswebsite, in sozialen Medien oder in Rekrutierungsmaterialien verwendet werden, um ein attraktives und authentisches Bild des Unternehmens zu präsentieren.

Die Visualisierung der Organisationskultur durch Fotografie kann auch die interne Bindung und das Engagement fördern, indem sie den Stolz und die Zugehörigkeit zur Organisation stärkt. Darüber hinaus können Fotos von Unternehmensveranstaltungen oder Teamprojekten eine gemeinsame Erfahrung dokumentieren und teilen, was die Zusammengehörigkeit und die Teammoral fördert.

Erfolg visualisieren: Wie die Digitalfotografie bei der Festlegung und Erreichung von HR-Zielen hilft

Das Setzen und Verfolgen von Zielen ist ein wesentlicher Bestandteil des HR-Managements. Mit der Digitalfotografie können HR-Teams den Fortschritt in Richtung Unternehmensziele visuell dokumentieren und präsentieren. Durch die Erstellung von visuellen Berichten über Projekte, Teamleistungen oder individuelle Erfolge können sowohl die Teams als auch die Unternehmensleitung den Fortschritt leichter nachvollziehen und feiern.

Fotos können auch genutzt werden, um wichtige Meilensteine auf dem Weg zur Erreichung der Unternehmensziele festzuhalten. Dies schafft nicht nur eine visuelle Chronik des Erfolgs, sondern fördert auch die Motivation und das Engagement der Mitarbeiter durch die Anerkennung ihrer Beiträge zum Gesamterfolg des Unternehmens.

Darüber hinaus können visualisierte Erfolge in den sozialen Medien oder auf der Unternehmenswebsite geteilt werden, um die externe Wahrnehmung des Unternehmens positiv zu beeinflussen und eine Kultur des Erfolgs und der Anerkennung zu fördern.

Fokus auf Lernen und Entwicklung: Fortschritte durch Fotografie festhalten

Lernen und Entwicklung sind Kernaspekte der Personalentwicklung. Durch die Digitalfotografie können HR-Teams den Fortschritt der Mitarbeiter in Schulungsprogrammen oder bei der Erreichung von Entwicklungszielen dokumentieren. Fotos von Schulungssitzungen, Workshops oder Teamprojekten können helfen, den Lernprozess zu illustrieren und die Entwicklung von Fähigkeiten und Kompetenzen zu zeigen.

Die fotografische Dokumentation von Lern- und Entwicklungsinitiativen kann auch zur Weiterentwicklung von Programmen und Strategien genutzt werden, indem sie Rückmeldungen und Einsichten in die Wirksamkeit von Schulungsansätzen liefert. Diese visuellen Aufzeichnungen können auch den Mitarbeitern helfen, ihre eigene Entwicklung zu sehen und zu schätzen, was wiederum die Motivation zur Weiterentwicklung fördert.